1920年,英国哲学家罗素随英国工党代表团前往苏联考察。这趟旅程之前,罗素一直是布尔什维克革命的支持者,他认为苏俄的社会试验可能会带来更公正、更平等的未来。

然而,当他亲身进入苏俄,接触到现实中的制度与社会氛围后,罗素的信仰被彻底颠覆。

考察结束后,罗素写下了《布尔什维克主义的理论和实践》一书,毫不留情地批评苏俄的政治与文化压迫。

他直言:“苏俄的思想压迫比起无论哪一个资本主义国家都更严酷。”这一评价不仅震惊了西方世界,也引发了对苏联政治与思想控制的广泛讨论。

当时的苏俄,不仅在政治领域进行严格控制,连文学与艺术也不放过。据徐志摩记载,他曾特地拜访托尔斯泰的女儿,试图核实关于列宁下令取缔托尔斯泰书籍的新闻。

托尔斯泰的女儿告诉他:“托尔斯泰的书差不多买不着了,不但托尔斯泰,连屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基等一班作者的书都快灭迹了。”

更令人震惊的是,当徐志摩问及当时莫斯科还有哪些重要的文学家时,她的回答是:“全跑了,剩下的全是不相干的……”

这一情况反映了苏俄极端思想压迫的现实,文学家不是选择逃亡,就是被迫沉默。

罗素将苏俄的思想压迫称为“比任何资本主义国家都严酷”,这一观点源于他在考察中发现的以下几点:

1、文化控制:苏俄包括文学、艺术的审查与禁令,思想自由几乎被完全剥夺。

2、知识分子流失:苏俄大量的文学家、艺术家、学者选择流亡国外,留下来的多是被迫接受官方思想控制的人。

3、生活困境:不仅是精神上的压迫,普通苏俄公民在经济和社会生活中也面临巨大压力。

徐志摩曾描述托尔斯泰女儿的无奈之语,而罗素则在更广泛的社会层面感受到同样的压迫感。

无论是文学的消失,还是思想的禁锢,苏俄这个曾被外界称为“乌托邦”的国家,已成为一个无法呼吸的思想牢笼。

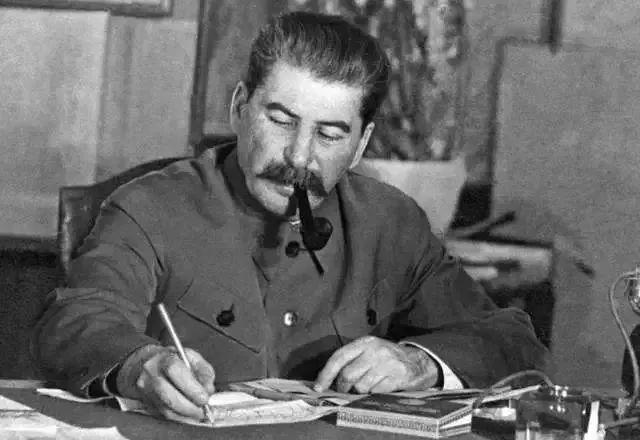

苏俄的思想压迫背后,是布尔什维克政权对权力的极端垄断与恐惧。

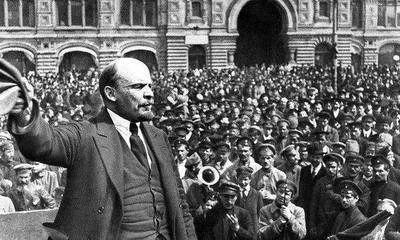

列宁及其继任者试图通过控制文化与思想来确保政权的绝对稳定,而这种压迫的代价,则是思想自由的彻底消失。

托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等经典作家的“灭迹”,不仅是一种文学上的悲剧,更是一种民族思想自由的丧失,终将导致文化与社会的停滞。

1991年,苏联解体,寿命为69年。