林毓生教授

回首当年 学人风采

当2022年11月传来林毓生先生辞世噩耗时,震骇之余,笔者陷入了一段长时间的麻木,挥之不去。这几年,太多的师长朋辈突然故去,尤其是2021年余英时先生,紧接着2022年林毓生先生和张灏先生,这三位近四十年来我常常请益的师长相继离世,如醍醐灌顶,把我灌下冰窟,头脑一片空白。这个世界怎么滑向末日了?万语千言,不知从何说起……?

今天,离林先生过世已近三年,麻木之后,痛定思痛,林先生与笔者个人之间的往事点点滴滴,涌上脑海,是该写点东西了。

那是1988年夏天,美国威斯康星大学林毓生教授在上海访问讲学,来到笔者主持的文化研究所(属于华东理工大学,当时名华东化工学院)接受作为文化研究所荣誉教授的聘书,并作了关于现代自由主义的讲座。

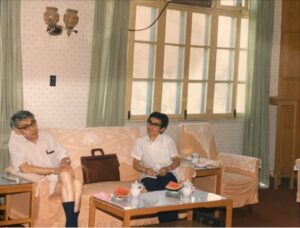

图为1988年林毓生先生(左)接受华东理工大学文化研究所荣誉教授聘书,右坐者为林教授夫人宋祖锦女士

图为1988年林毓生先生(左)接受华东理工大学文化研究所荣誉教授聘书,右坐者为林教授夫人宋祖锦女士

1988年林毓生先生在文化研究所做有关现代自由主义讲座

年纪稍长的人还记得,八十年代后半期,林毓生在中国知识界已经以嘹亮的自由主义号角知名。当年我已读过林教授的诸多著述,特别是他与殷海光先生的通信以及对海耶克思想的论述。然私人的过从交往,还是从1988年开始。那是中国思想文化界热风吹雨的时节。出生沈阳的林先生,其人身材高大,目光炯炯有神,奔走于京沪之间,兼有北方人的豪爽风与南方人的书卷气。但与他聊天却并非轻松之事。他总是能从愉快的寒暄很快地转向沉重而艰涩的学术及历史话题。林先生不是那种口似悬河滔滔不绝的演说家,而是字斟句酌,一句三停,不时界定概念,谨慎挑选妥当词句的学者。他深恐有丝毫不确而导人入歧路。林先生在笔者主编的《思想家》上发表文章(见下面附图),都要亲自反复校对,并郑重叮嘱希望不要更改。这种一丝不苟的作派,典型地体现了他那句关于学术研究要“比慢”的令人略感诧异的著名表述。

林毓生教授发表在笔者主编的《思想家》杂志上的文章(1989年1月上海出版)

林毓生教授发表在笔者主编的《思想家》杂志上的文章(1989年1月上海出版)

林教授早年与张灏教授同是台湾大学哲学系殷海光先生的“殷门弟子”。如所周知,所谓“殷门弟子”,是台湾自由中国运动中的一股年轻的中坚力量,在殷海光先生的精神感召下,成为推动台湾社会转型的学界翘楚。1960年代林毓生赴美在芝加哥大学师从政治哲学家与经济学家弗里德里希.·海耶克(Friedrich August von Hayek)、社会学家爱德华·希尔斯(Edward Albert Shils)深造,从此成为·海耶克的亲炙弟子,并终生服膺其自由主义思想体系。自获得博士学位后林先生在威斯康星大学麦迪逊分校任教,1994年获选中华民国中央研究院院士,2004年成为威斯康星大学历史学系荣誉教授。

林毓生先生最显著的特点,以及他一生孜孜不舍的志业,就是以一种传教士式的热忱,深研并传播海耶克在现代重新启动的古典自由主义理念。该理念在政治思想上可溯源自苏格兰启蒙运动 {亚当. 斯密(Adam Smith)、休谟 (David Hume)、佛格森 (Adam Ferguson) 为代表} ,在经济学上则是溯源于孟格(Carl Menger)及维舍(Friedrich Von Wieser)、庞- 巴卫克(Eugen von Bohm-Bawerk)与米塞斯(Ludwig von Mises) 为代表的奥地利学派。

这一脉中间偏右的自由主义思潮(即带有某种保守主义倾向的自由主义),在1980年代后期以及1992—2013年在非官方的中国知识界话语中,实际上已经占据了主流地位(如徐友渔、朱学勤、刘军宁、周其仁、张维迎、高全喜、贺卫方、张鸣、吴稼祥…..等学者)。因此,在2013年之后,遭受到北京当局相当严酷的镇压,在中国大陆已经很难发声了。 在此期间,林毓生先生与中国大陆及台湾知识界的交流主要是在美国西方以及台湾香港等地进行的。但林毓生先前在上世纪八十、九十年代的论著及其演说,无疑对中国这种主流的自由主义思潮的兴起与扩展有启迪功能。这种影响,据林先生自述,与1975年他同余英时先生的会面有某种关联。

在台湾与大陆播撒自由主义种子

1975年,当林毓生教授在美国学界如鱼得水并逐渐形成一些自己的系统看法后,在台湾他见到了余英时先生。余先生与他谈及旅美的华裔人文学者应该拨出时间用中文撰文的重要性,林先生深以为然,颇有共鸣。林先生说:“就这样,我开始在1975年用中文撰文。”这是林先生后来成为穿梭于台海两岸成为自由主义传道士的重要缘起。

于是,林先生积极把自己的传教士式的热忱付诸实践,人们看到了他自从1975年之后在台海两岸的匆匆学术之旅。

先是,在暑期返回台湾,在台湾大学历史系讲授“思想史方法论”等一系列学术活动。

随后,在八十年代及九十年代后期二零一零年代几次进出中国特别是北京上海,传播海耶克式自由主义火种。这才有了如前所述于1988年应聘任华东理工学院文化研究所荣誉教授以及后来于2002年被聘为中国美术学院名誉教授之举。林先生并在中国多个学术单位举办演讲、讲座,在多种刊物报纸上发表论文或各类文章,譬如前述1989年1月在《思想家》杂志创刊号的《胡适与梁漱溟关于东西文化及其哲学的论辩及其历史意义》等论文与文章的发表。

1989年天安门事件之后有一段时期,林教授很难再赴中国大陆展开学术活动,但他与海外中国学者作家的交往却更加频繁了,特别是我所了解的与普林斯顿中国学社的流亡知识人的交流。

1991年5月3、4、5日林教授参加在普林斯顿大学举办的《从五四到河殇》的大型学术研讨会,就“西方自由主义对马克思主义的批评”为题作了长篇学术发言。指出,马克思主义的根本基本错误前提在于,它企图摧毁过去的文明成果,从零开始以理性设计一整套完美无缺的文明,依恃暴力革命凭空在人间创造一个天堂,结果却是把世界带回野蛮,造成了历史上亘古未有的人类灾难。

1995年5月林毓生来普林斯顿中国学社参加《文化中国:转型期思潮及流派》学术研讨会。在会议上,他以充分理据批评了与会几位新左派学者崔之元、甘阳和王绍光的主张,指出他们所谓“超越社会主义/资本主义两分法“的所谓”制度创新”势必导致复辟到暴力革命确立的共产极权制度。

…………

1995年5月林毓生来普林斯顿中国学社参加《文化中国:转型期思潮及流派》学术研讨会期间在笔者家晚餐(左起顺时针:林毓生 李泽厚 傅伟勋 金春峰 阮铭 陈奎德 商戈令 苏晓康)

1995年5月林毓生来普林斯顿中国学社参加《文化中国:转型期思潮及流派》学术研讨会期间在笔者家晚餐(左起顺时针:林毓生 李泽厚 傅伟勋 金春峰 阮铭 陈奎德 商戈令 苏晓康)

学术与思想贡献

林毓生先生用他独有的清晰、干净、有分寸,用‘奥卡姆的剃刀(Ockham’s razor)’,删削掉无关的论述及词句,不卖弄术语,杜绝陈腐之词和文艺腔调的行文,成就了他的学术风格。林先生的学术与思想贡献,除了他在海峡两岸严谨而深入地阐释海耶克式的自由主义思想精髓,如自由与解放、自由与权威、法治与法制、人权与民权、宪政与极权、法律的普遍性与抽象性、三种不同的“民主”之区分等重要概念的厘清,澄清了多年来弥漫中国学界的迷雾之外,更重要的是他自己的原创性贡献。在笔者看来,主要是如下两点:

1.“全盘性反传统主义”(Totalistic anti-traditionalism or totalistic iconoclasm)

林先生认为,相较于世界史上的思想运动,20 世纪中国思想史最显著的特征之一,是源起于中国五四时代对于中国传统文化遗产坚决地全盘否定的态度。五四时期全盘化的反传统主义(又称整体主义的反传统主义,totalistic anti-traditionalism),意指“对中国传统复杂、丰富的内容,不作分辨,直指中国传统的整体”。其中,传统儒家思想尤其被认为与中国传统的其他部分有“必然”的“有机式因果关系”,若要进行中国社会与政治的变革,首先必须彻底改变人们思想和价值,以进一步根除仍盛行于当时的旧传统。这一以儒家思想为中心目标而对中国传统整体性攻击,林毓生描述为“思想决定论的化约主义”,呈现“意识形态”的特征──意味着持全盘化的反传统主义立场的中国知识分子,根据自己的前提,发展出一套封闭性强的“系统性”论述,并以此为基础,自认不需要对传统的所有成分加以研究,也无须分梳取舍传统的不同部分,而直接对传统采取以思想为中心、整体性地摒弃。

要 解 释“全盘性反传统主义”之出现,必须从中国传统文化找内因:由传统一脉相承到现代中国知识人的心灵,有一种根深柢固的文化倾向——“藉思想、文化以解决问题的方法”(cultural-intellectualistic approach),这是一种简单化、一元论的思想方法,其根本信念是预设思想、观念以至文化的改变是一切变革的根本,将思想与行动之间的关系视为密切的、甚至是同一的关系。它有潜在演变成“惟思想的、整体主义的思想模式”(intellectualistic-holistic mode of thinking)的可能性,即是将社会文化视为一个受思想主导影响的有机整体 。林教授认为,尽管五四时期的反传统主义者在思想内容上反对传统,但其思想模式仍受到传统的支配。这种把反传统归咎于传统的论点当年极具震撼性。

2.“文化传统的创造性转化”(creative transformation)

“创造性转化”一词,在现代台湾与中国大陆曾激起热烈讨论,其源自林毓生探讨五四时期整体反传统的“中国意识的危机”而起。林教授自己在《思想与人物一书中曾解释说:“这几年,偶尔看到国内有人引用,在一份有关[文化复兴]半官式文告中也曾出现(事实上,我说的‘创造性的改进’或“创造的转化”必须与[文化复兴]之所指,做一严格的区分。)这几个字大有变成口号的危险了。但,究竟什么是文化传统的“创造性转化”呢?那是把一些中国文化传统中的符号与价值系统加以改造,使经过改造的符号与价值系统变成有利于变迁的种子,同时在变迁的过程中继续保持文化的认同。这是无比艰苦而长远的工作;不是任何一个人、一群人或一个时代的人所能达成的。……可惜的是,自五四以来,因为知识界的领袖人物,“多会呼叫,少能思想”,他们的学养与思想的根基太单薄,再加上左右政治势力的分化与牵制,所以“中国的学术文化思想,总是在复古、反古、西化、反西化或拼盘式的折衷这一泥沼里打滚,展不开新的视野,拓不出新的境界”。”

由于林毓生与五四之父与子胡适、殷海光皆有密切关系,以自由主义者自诩,因此“创造性转化”对于五四自由主义的深化探讨有实质性的贡献,也充满了知识人的现实关怀。然而,林毓生对于五四激进的各式思想,包括当年的自由主义有着强烈的批判,但又要从有限的历史资源中,寻求解决历史与现实纠结的问题。“创造性转化”无疑是其提供的主要药方之一。是耶非耶,能否有效?尚待历史之验证。但无论如何,从它的巨大反响观之,林先生无疑深化了有关中国自由主义的讨论,这本身已经是创造性的成果了。

【注:以上概述,出自林毓生著《中国意识的危机》Lin Yü-sheng, The Crisis of Chinese Consciousness: Radical Anti-traditionalism in the May Fourth Era (Madison: University of Wisconsin Press, 1979) 和《思想与人物》(台北,1983;2009年东亚出版人会议选为“东亚经典100本”之一) 以及《二十世纪中国激进化反传统思潮、中式马列主义与毛泽东的乌托邦主义》】

林毓生先生致力批评的“全盘性反传统主义”和强烈主张的“文化传统的创造性转化”这两项原创性的学术思想贡献,引发了广泛的反响和赞誉,当然也激发了强烈的商榷和批评。有鉴于此,林先生的的这些思想学术创获无疑将留在二十世纪中国自由主义思想史上。

林毓生先生留下的学术遗产,计有:The Crisis of Chinese Consciousness: Radical Anti-traditionalism in the May Fourth Era(Madison,1979),中译本《中国意识的危机》(贵州,1986;修订再版1988)、《思想与人物》(台北,1983;2009年东亚出版人会议选为“东亚经典100本”之一)、《政治秩序与多元社会》(台北,1989)、《热烈与冷静》(上海,1998)、《殷海光 林毓生书信录》(合著)重校增补本(吉林,2009)、《中国传统的创造性转化》、《林毓生思想文选》(上海,2011年)、《中国激进思潮的起源与后果》(吉林,2012年)、《现代知识贵族的精神:林毓生思想近作选》等。

2022年11月22日,林毓生先生在美国丹佛市离我们而去了。他一生风尘仆仆,穿行于台湾、美国和中国大陆三地,孜孜以求自由法治人权宪政在东亚那一片古老的土地上生根发芽,开花结果。林先生殚精竭虑,以赤子之心,放言神州,洪钟大吕,掷地有声,成为回响在台海两岸的自由钟声。他的一生行止,令我想起了其先师殷海光对林毓生业师海耶克的评价:一开局就不同凡响:气象笼罩着这个自由世.界的存亡,思域概括著整个自由制度的经纬。如今,一个甲子过去,一个笼罩自由制度存亡的崭新局面之曙光正在远东的天边若隐若现。我想,林先生一定比我们更加洞悉先兆的,他可以在九泉之下安息了。

2025年9月15日

文章来源:华夏文摘