禁言期間,又聽到楊團的微信內容:”章立凡和我是樓上樓下的鄰居,相交甚篤,尤在風波年代。知他故去約在去年9月,但一直聯繫不上他的家人,細節無法確定,卻難過好一陣子。總覺得此人是吾輩不可多得之人,不該就此湮滅,心中甚痛。好在毛壽龍老弟為其作傳,尤其談及他’貴有自由獨立之精神’,’對時弊直言不諱,對公義挺身而出’,吾深以為然,且心獲慰籍。”更為吃驚。

一、

我與章立凡最後的X私信聯繫是在2024年。

元旦,他給我發來他自繪的賀卡”乘龍快婿”,一隻豬駕馭着一條紅色巨龍,我用一串表情符號回复。他的微博、推特一向自稱 “五毛公敵、說破皇帝新衣的頑童”,如此構思,非他莫屬。

去年5月18日8:25,他向我詢問購買藍√的流程,說他試了幾次不成功。我做了幾次詳細回復後,21日3:02他回复:”是,好像設置很麻煩。”竟然是在深夜,畢竟他將藍√設置成功了。

8月底、9月初他發推文十分頻繁,連發帶轉一天竟有幾十條。9月3日之後,停了4天,9月8日他發了《章立凡:关于史家胡同51号(原24号)大宅门的若干掌故》,戛然而止。

幾天后,我聽說他已經患腦梗3年,三年中他竟然是用一隻手在頑強發推。19日我再給他發私信:”很關心你。”始終沒有得到回复。

6月8日,微信群老三屆為紀念章立凡,刊登馬雅的舊文《黑五類:雲中鶴》。”他出身世家,故隱其名。他身材修長,高視闊步,舉止輕靈,有如鶴在雲中飛翔, 故稱之為鶴君。”這是文章開端馬雅對章立凡的描繪。文革發動,馬雅是北京師大女附中高二學生,父親馬洪文革前就出事,始終加入不了紅衛兵。章立凡在清華附中讀初三,更屬於”黑五類”,兩人因為經常到馬雅初中同班同學思邈家裡玩而相識。思邈 “高職”出身,親戚遍及海外,住着獨門獨院,她的家也就成為這夥中學”逍遙派”的聚會點。文中有馬雅被公安傳訊,讓老實交代,不能包庇反革命的情節。她寫道:”出了局子,昏天黑地,我心裡只有一個念頭:哪怕鶴君判個無期徒刑,也千萬別被槍斃!這世道早晚得變。”再一次跟他見面,已經是1996年。歲月的風暴,在他身上好像沒有留下一粒灰塵,依然還是鶴立雞群。”

重發舊文,在美國定居的馬雅還發了她與章立凡的兩張微信截圖:

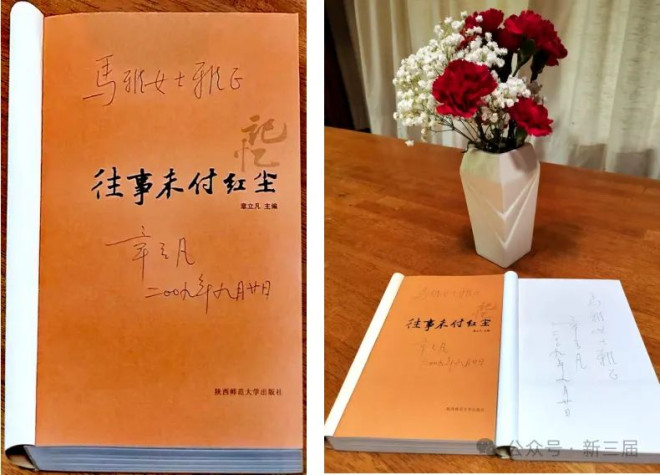

一張是2024年1月7日章立凡為馬雅刻的白文圖章照片,還有短信說明:

“按你的意思修改了一下。我腦梗兩年多了,右手不如從前了。以前一定要親手治印,如今只能用上電腦設計了,效果不比從前。”

另一張則是他們最後的微信:

2024年9月20日8:51

馬;最近沒有消息,最近可好?

2024年9月21日2:48

章:不好,暫停回复

2024年9月21日12:42

馬:保重。

馬:看到你把我的'”美國失去中國”轉到X上,謝謝!

深夜一個”暫停”,便成為永遠。

寫到這裡,推友能大致確定章立凡病逝的日期嗎?

2017年左右,埋頭書齋的章立凡,經常來參加我們的沙龍聚會,他是來熟悉時政評論的。他當年被VOA聘請為”時事大家談”的嘉賓,和胡平搭檔,每週一晚9點看他的節目,他不負眾望,越做越好。2000年春天,他的節目突然終止了。據說在國保密集的請”喝茶”的壓力下,他不得不退出。

本月7日江平夫婦骨灰在懷柔下葬,有傳也是章立凡的骨灰下葬日,北京城除了親屬(不得見,手機無人接),竟沒有一個人能證實他的骨灰安置在何處!

生不讓講話,死秘不發喪,章立凡是孫文廣教授之後中國第二人。

二、

章立凡說過”我属于在历史巨变中成长起来的一代,回忆就是咀嚼痛苦。我所能做的工作就是——还原历史,奉献常识。”

我想為他改兩個字,把”巨變”改為”折騰”。

章立凡7歲,父親章乃器被打成全國人人皆知的大右派,差點被國務院管理局的造反派打死。他被母親從幼兒園學前班接到民主建国会和全国工商联联合召开的批判会會場,上台背誦母親教給他的三句話:”右派分子章乃器雖然是我的父親,但我還是要反對他,跟他劃清界限。”

中學趕上文化大革命,清華附中的同學往他床上潑墨水,讓他鑽狗洞,把他關進關校長的牛棚。

1977年6月13日,文革已經結束,他的父親——民國時代的”七君子”之一,受毛澤東之託,跟著陳雲接收大上海,為穩定全國金融和物價,為發展生產立下巨大功勳,後任中央政府第一任糧食部部長,中國民主建國會、中華全國工商業聯合會創辦人之一章乃器,在北京醫院地下室,結束了毫無愧色的一生。被關在監獄裡的少年章立凡竟然產生過心靈感應。

撥亂反正之後,章立凡沒有走老三屆絕大多數人擁擠的獨木橋——考本科,他直接報考中國社會科學院近代史研究所招收研究人員。一起報考的是位文革前的大學生,而章立凡只是中學學歷,面對歷史考捲和英文翻譯,他都通過了,但是那位老大學生外文全忘了,沒法翻。他被錄取了,老大學生落榜了。

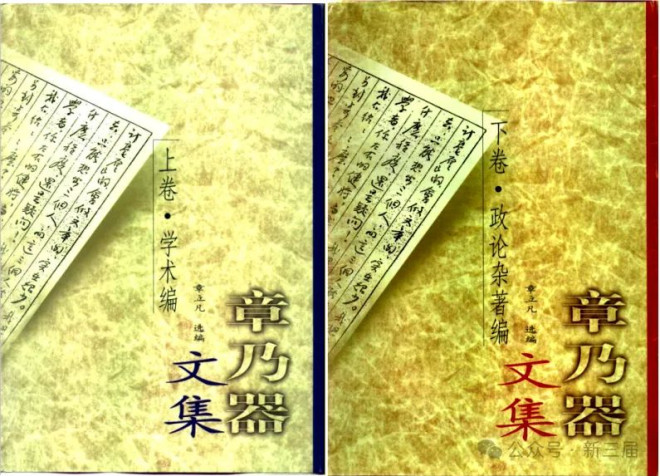

章立凡融會貫通的各種知識即豐富、又專業,對問題能一語中的,給近代史所的同事留下很深的印象。這當然來自家學的學養,章乃器雖然不是藏書家,但是是文物收藏家,生前將收藏的1192件文物捐獻給了故宮博物院,名留故宮博物院景仁宮內的”景仁榜”。但是家裡的藏書也足夠章立凡閱讀,作為留在父親身邊的唯一兒子,言教和身教乃是最重要的教育之一,章立凡從小就發現父親講的話和學校教的不一樣。很難說章立凡從小接受的是完全的中共教育,他相當程度接受的是民國教育,章乃器不僅是經濟學家、大實業家而且是大政治家,他結交的幾乎是一個時代精英,這都是章立凡成為中國自由民主理念的獨立學者的天然沃土。

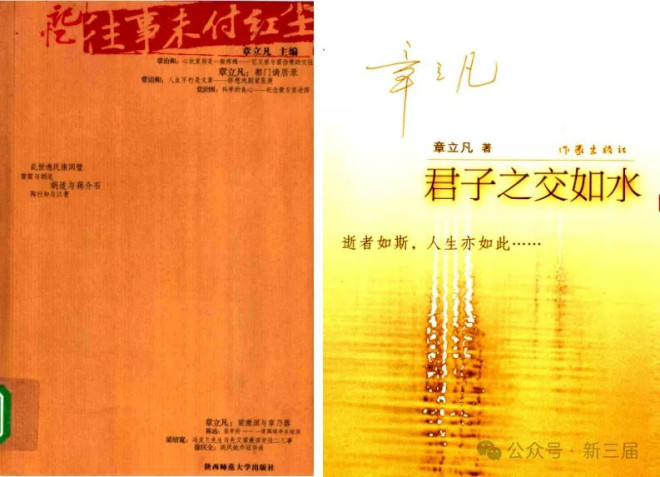

章立凡不僅整理出版過父親文集上下兩卷,還查閱檔案整理了父親、梁漱溟及民主黨派頭面人物在歷屆政治運動中的發言、都成為中共社會主義改造運動不可或缺的文獻。他寫的《章乃器從政觀》分為1,與中共領導人以諍友共事;2、 與中共黨組合作的原則; 3、主張健康民主的政治體制; 4、反對個人崇拜四大部分,是中國自由民主先驅留下的巨大思想遺產,至今對治國理政仍然具有極大的現實意義。

章立凡個人著述中,有一段令人過目難忘的記錄:

“長期在周恩來身邊工作的童小鵬所記錄的總理關於摘掉章乃器右派帽子的三條指示。

1975年,毛澤東、周恩來指示摘掉父親的”右派”帽子,周恩來當時有三條指示:

一、可摘掉右派帽子。

二、願在國內或到國外可自由選擇。

三、在國內生活予以安排。如堅持原觀點也可以,可作為反面教員。

同年4月25日,父親的老朋友陳雲出面約他談話,代表中共中央宣佈了”摘帽”的決定。就這樣,始終不承認自己是”右派”的父親,被摘掉了”右派”帽子。事後他對我母親說:”戴帽子是錯誤的,摘帽也是錯誤的。我是個頂天立地的人,從來就不承認那頂帽子。”

有其父必有其子。章立凡正值盛年離我們而去,維基百科都為他總結出三條思想遺產:

人民和公民

章立凡認為由於中國教育模式的天然缺陷,不允許獨立思考者的存在,導致中國只有人民,沒有公民,從而形成了今天的中國政治體制。

維權和維穩

章立凡認為政府一面侵害公民利益製造矛盾和不穩定,一面又用維穩來攫取更大利益,從而導致政府公信力喪失殆盡,”用納稅人的錢監控納稅人,是最愚蠢的政治”。

革命和改良

章立凡不希望中國爆發革命,對於社會上以暴抑暴的現象深表憂心,而改良和變革的中國政治體制才有希望避免革命。

我認為還應該加一條:

改革與革命

章立凡說:一个执政党,如果多数党员只为自己谋利,不为党的前途着想,就失去了自我更新的能力,这种体制就很难自我修复。党派利益与全民公共利益之间,到底有没有界限?要改革就必须解决这个问题。有人主张考虑清楚哪些是执政党的底线。底线其实就是永远执政,但改革与革命的区别在于,后者必定打破底线。

這些都不是什麼深奧的理論和宏大的敘事,而是常識。章立凡和我們共同生長在不講常識的制度之下,正因此,對他的懷念,才尤為可貴。

謹祝章立凡平安遠行!

謝謝光傳媒發表。

新三届 20250607

本文原题:黑五类:云中之鹤

作者:马 雅

写在前面:近日获悉,恢复高考后的首届硕士研究生、民主人士章乃器之子章立凡先生,于3月下旬去世,享年75岁。本号重发章立凡先生青少年时期的好友马雅女士的一篇旧文,以志缅怀。此文中的鹤君,即为章立凡先生。

他出身世家,故隐其名。他身材修长,高视阔步,举止轻灵,有如鹤在云中飞翔, 故称之为鹤君。

认识鹤君,还得从思邈谈起。思邈在初中和我同校,曾主动跟我结识,理由是:“我喜欢你的发型,乱蓬蓬的带自来卷儿,有点儿像贝多芬。”但我知道思邈偏爱我还别有原因。我在学校里以崇拜西方名著出名,这在当时被视为“思想落后”,更在干部子弟中几乎绝无仅有,所以让思邈“慧眼独钟”。

思邈出身“高职”,她家的亲戚遍及海外。到了“文革”,那是啥滋味,不提你也明白。思邈成了一个活跃的“四三派”,对抗 “老红卫兵”“血统论”,替“出身不好” 的人鸣不平。我爹算“文革”前就“出事”了, 我本人一天红卫兵也没当过。

所以,虽然没有“揭竿而起”,像某些“黑五类”子弟一样,我却淡化了同干部子弟们的关系;不过,对各方神圣,我都保持距离,隔岸观火。后来,社会上就把像我这样无党无派、悠哉游哉的人士, 统称为“逍遥派”。

章立凡(1950年—2025.03.22),浙江青田人,知名民主人士章乃器之子。清华附中老三届,文革中系狱多年,1978年考入中国社科院南亚研究所,毕业后在社科院近代史所任职多年。中华慈善总会理事,近代史学者。主要研究领域为北洋军阀史、中国社团党派史、中国现代化问题及知识分子问题等。著述甚丰。

人到中年的章立凡先生

当思邈和我在“文革”里重逢的时候,她对运动也腻味了。她带了几张现代爵士乐的唱片来找我。关起门,拉上窗帘,听那刺激感官的躁动的小号,我俩都很兴奋。听完了, 我捻起那轻巧的超薄唱片,跟思邈眼对眼:“外边的世界,都成了什么样子!”随即,我们去附近的钓鱼台散心。

1966年4月,马雅(中排左6)所在的北师大女附中高三文科班毕业照

记得是晚秋时节,无边落木,萧萧瑟瑟。我俩坐在湖畔,她用枯枝拨弄因风霜而澄澈的湖水,突然向我敞开心扉:“我虽然是‘四三派’,骨子里却信仰‘血统论’。”鬼才信她呢!见我没当真,她马上解释:“我觉得蒋介石的儿子和刘少奇的女儿,血统就是比我的高贵。”我却不能苟同:“谁的血统,也不比我的高贵!”

远处的小学生结束了野餐,忙着收摊。思邈觉出我的情绪不对,就一个猛子蹿上三面环水的山坡,大声嚷嚷着冲我招手:“假如冬天已到,春天还会远吗?”于是, 我俩跳上自行车,一阵横冲直撞,就像两片叶子要跟狂风较劲。

时隔不久,思邈说要拜托我一件事,她的几个朋友想通过我认识郝泉。郝泉是“文革”初期名噪一时的红卫兵领袖。她拉起海淀一带各个附中的干部子弟,与城里的“西纠” 遥相呼应,在“造反派”日益得手的多事之秋,欲挽狂澜于既倒。

1966年10月,马雅(左1)与同学在广州大串联

更有甚者,她竟跳将出来,张贴什么“他年廉颇将,今日拜倒茶花女”之类的大字报,立马被打成“反动学生”,蹲了几个月的牢。听说还要揪出她身后的黑手。当局没法相信,仅仅高中生的她,怎可能这么刁!郝泉成了“老兵”中的英雄,即使在“出身不好”的思邈这群人里,有的也明着表示对她的钦佩。

君子同流不同党。那天,我带着思邈和她的两个朋友去见郝泉,这是我初会鹤君。鹤君的父亲在1957年是位风云人物,据说曾不可一世地向党进攻。而那天所见的鹤君,只有十七八岁,细高的个子,白皙的皮肤,看去性情温良,品貌端好,酷似古时候江南一带的书生。同来的老刘却面色黧黑,老成持重,与鹤君略带稚气的容貌、举止恰成对照。老刘是位“待业青年”。“文革”前的“待青”不是成绩太差不能升学,就是家庭出身太差不许升学。估计老刘是属于后者。

幼儿园时期的章立凡

郝泉有礼貌地接待了我们,接着老练地发表了一气不着边儿的议论。事后,她跟我半开玩笑:“谁知道他们是不是局子派来的探子?”郝泉到底是见过世面。

然而,那次给我印象最深的却是,“居委会”的几名家妇突然登门, 扬言要“检查卫生”。原来郝泉一直在革命群众的严密监督下,况且她年长资深的父亲又被划为“叛徒”。郝泉不动声色地把我们依次安排在大壁橱里,然后用她字正腔圆的女高音,与那几个娘儿们对口舌,暗示我们事态的进展。

也许,那天这群婆娘不过是例行公事,也许郝泉爹的余威还在,或者这帮老妇女压根不敢小视郝泉, 总之,那回她们并没过分纠缠。不过,思邈几人还是虚惊了一场。最后在郝泉的布置下,我们分期分批,悄悄地撤离了郝家。

章立凡的父亲章乃器(左)和母亲孙彩萍

思邈他们没有成为郝泉的朋友,而鹤君却跟我有了来往。思邈的家是我们常常聚会的地方。“文革”对各阶层都冲击得厉害,“黑五类”多半被扫地出门。思邈家倒仗着广泛的海外关系,因祸得福,仍保有一个独门独户的四合院,内有厅堂回廊,很是气派。

到这里来聚聊的多是“高知”“高职”子弟,甚至还有一些出身更“黑”的人物,我也不去打听。他们的见闻、阅历跟我熟悉的干部子弟大不相同:这些共产党掌权以前的“好人家”子弟,或比试香港的洋行商号,或吹嘘美国当红的电影明星;有的还皮夹克、大背头的,跟“老兵”的腰勒皮带、脚蹬马靴的架式,确实不是一个路数。

鹤君则穿一身灰蓝对襟棉袄,戴一顶绒毡帽,看着倍像解放前,譬如“一二‧九”时期的学生。据思邈私下吐露,因为鹤君的出身,学校的“工宣队”逼他第一批下乡。他用三棱锥刺伤自己的股部,被人抬进急诊室,报案说在胡同遭小流氓夜袭,医生开出病假条子,他才得以在城里暂混。看来,文质彬彬的书生,逼急了也挺张狂。

中学时代的章立凡与母亲

可归根到底,是鹤君肚里的墨水儿使他显得个别。不论是《周易》《左传》,还是《黄帝内经》,他都能摆乎一阵。当时,社会上成天价“红海洋”“忠字舞”的,鹤君的谈古论今,有如沙漠里的清风,叫人觉着凉爽。于是,在思邈家成员庞杂的“沙龙”里,我们物以类聚,形成了独立的小圈子,有时思邈也进来凑份。

那天黄昏,我进门就见鹤君在伏案泼洒丹青。凑前一看,是阔叶的芭蕉,肥沉的栀子,雨后的青阶——为韩愈的《山石》写意。笔墨不算老到,倒意境清新。我忍不住问:“跟谁学的?”他微微一笑:“无师自通”。门口临分手,鹤君从衣兜里取出一枚篆刻,合掌递给我。那是一块鸡血石,青灰的底色,由浅而深,上面撒着点点红斑,恰似一滴滴鲜红的鸡血。鹤君像有些抱歉:“石头不好,有条痕。等以后有了好石头,再刻。” 我端详着那石头,不由得想起了“风雨如晦,鸡鸣不已”的《诗经》。

2024年1月,章立凡先生为马雅治印

虽说思邈和我都知道毛泽东早年曾用笔名“二十八划生”,可鹤君为我们道出一段鲜为人知的野史。毛年轻时找人算命,算命先生告诉毛,他一生都与“二十八”有关。果然他二十八岁组建中国共产党,五十六岁坐了天下,然后还有二十八年……思邈马上掰开她的手指头!

提起算命,鹤君某日竟拎了本卦书,问完每人出生的年月时辰后,就一本正经地“算”将起来。我的命是“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,我问这究竟是什么意思,他神乎其神地:“天机不可泄露。”接下来是思邈,她的命是“花开能有几时红?”惹得她嘟著嘴,老半天地不高兴。最后轮到鹤君自己,他的命则是 “精卫衔石,枉劳心机”。

思邈一见鹤君的命虽壮亦悲,倒也平了气。于是大家不约而同地想到为“二十八划生”卜一卦。卦底的前半阕记不清了,最后两句,却记得分明: “不是赏心圣果,何必踏雪寻梅?”

那晌午,我刚进院子,就听见思邈和鹤君一起嘀嘀咕咕,踏入房门,只见思邈一脸的坏笑,鹤君则满面飞红。谁知他俩在搞什么鬼?思邈用一本《毛主席诗词》捂着嘴, 更加放肆,全冲着我来了:“你知道什么是天下第一淫词?”说罢,又把那本诗词在我眼前晃了晃,像拿我一手似的。

马雅短篇小说集《月之暗面》插图

我琢磨,这思邈一定犯了精神病。那年头,连小学生都能把毛的诗词从“独立寒秋”一直背到“全无敌”,这岂不是滑天下之大稽?知道我根本就没戏,思邈这才得意洋洋地把那白纸黑字,亮到我眼皮子底下……噢?!我也忍不住吃吃地笑了。

在几位常登门的“披头士”中,首推那位对胸围、腰围、臀围都有讲究的“三围博士”。某日,他又大放厥词,说什么肺痨晚期少女的眼睛最水灵,说什么样的腿型表明女孩子已失去童贞……思邈私下跟我说,这几人还在背后给我的模样打分,说我在“老兵”里不会走红,因为他们标准的美女是国式的——“瓜子儿面,柳叶眉,樱桃小嘴一点点”,而我太“摩登”了。我虽不正统,也看不惯他们。没准他们还觉着我假正经呢!

而鹤君跟他们不一样。他有灵性儿,又有涵养,只天生一张娃娃脸,总甩不掉孩子气。我疑心他有时故弄玄虚,甚至参与品头论足,都是玩老成。鹤君比我小两三岁,小时候小一点就小好多,这就让我能摆出一副大好多的架子。而我愿意跟他来往,对他的人品也放心。因此,那天我竟昏头昏脑向他推荐一部书。

内部出版的《金瓶梅》。网图

按说这《金瓶梅》,当年是本内部书,仅供高干阅读,而且只印了五十部,木版印刷后又蚀版。我翻了翻开篇的图画,线条平板呆滞,可以说相当难看;又读了几页文字,满纸真正的男盗女娼,全然不对我的口味。这书,当年的我是好歹也看不懂的。

可是,当年的我却明白,这是古今的一部禁书,更是当时冒天下之大不韪的淫书、禁书,老百姓想沾边也没门儿,就冲这点违禁性,这书也有点价值。而因为哥们义气,我替别人收藏着,至今白搁在那儿,不也怪可惜了的嘛。现凭鹤君的文化底子,杂书野史,兼收并蓄,明摆着是读这书的料!当我应许将《金瓶梅》带给他看,他好像有点吃惊,足见我对他的信赖。

那是一个晴和的正月的午后,天气暖融融的。我用报纸把书包裹严实,放进一只大网兜,提溜着来到后海。银白的冰面已有裂痕,从远处时而听到砰然的断裂声。细长的柳丝,虽然看不见丁点鹅黄,已在微风中柔曼起舞。鹤君历来守约,早在那阑干旁边等候了。

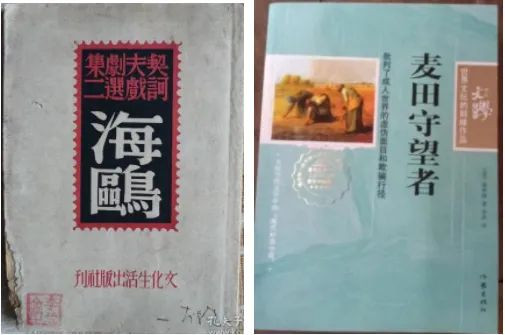

我递过那沉甸甸的书,他照例问我新近读了什么书,有什么心得?我刚读完契可夫的剧本《海鸥》,其中的调子甚合我当时的心境:那朦胧的诗意,那对未来的憧憬,又罩著一股淡淡的哀愁。剧中的湖畔,住着一位爱好文艺的年轻女子,还住着一个热爱文艺的男孩子,男孩子痴心迷上了年轻女子,而她却看上别人;心碎的少年悲伤地结束了自己的生命。

《海鸥》与《麦田守望者》。网图

那故事没有多少戏剧性,可有一种意境,我建议鹤君读一读。我与鹤君,在书籍方面是互通有无的伙伴,正如目前在网络上频繁交流的网友。而我对鹤君,就像姐姐欣赏一个有才华的弟弟,或像有一位可以讲讲心里话的知己。

我正缓缓叙述《海鸥》的故事,突然觉察,一向健谈的鹤君竟沉默寡言。我回头打量,他粉白的脸色变得粉红,呼吸急促,整个身躯都在微微抖动。我倏然警觉起来:在这清幽的后海,鹤君跟我,更别提那该死的《金瓶梅》了!

我在女孩里不算个心细的, 但这疏漏也实在有点邪乎。正因为鹤君在我心中的地位,他的失态令我失望;正因为珍重跟他的友谊,我反而恼羞成怒,情急之下,竟信口开河:“我四点跟男朋友有个约会,等下我得到他家去。”

其实,我哪里有什么男朋友!可当年我既任性又自我中心, 所以,一言既出,转身就走,再也不看他一眼。鹤君随着我,穿过几条背静的胡同,一路上谁也没言声。直到返回有交通的大马路,直到把似乎仍在梦中的他送上公共汽车,我才长长舒了一口气。

1968年的马雅

几天后,我接到一封信。从前我偶尔也收过一些无聊的书信,大不了扔进字纸篓了事。可这封是用绿墨水写的,不知道有啥名堂?拆开一看,是一首《念奴娇》,里面尽是“红粉知己,英雄肝胆,儿女心肠”一类文字,是鹤君的笔迹, 却没有署名。这哪儿是哪儿啊?我颇为不爽,旋即通过思邈转告鹤君,书看完放到她处即可,甭直接还我。如此这般半年过去,再没有听到鹤君的任何消息。思邈见了面, 也跟没事儿似的。

这期间我读的书不少,从泰戈尔到三岛由纪夫,很杂,不求净化,但求搅动。《麦田里的守望者》,那不甘被社会同化的少年理念,甚合我意。多年之后到美国,我已身为人母,仍一头钻进图书馆,一口气把它的英文原本读完。至于郭沫若, 他的《孔雀胆》和《高渐离》,真令我惊愕,不但意识到通古今可以知未来,还意识到人品格之高下,可以跟才华和智慧完全脱节。也就在这个时期,我读了《日瓦戈医生》,读后三天三夜高烧寒战。那是一个激情的岁月,冷酷的岁月。

上山下乡的风声越来越紧。那天,小咪和田田来我家,大家商议用什么对策。她们都是我女附中的同学,都是些稳重懂事的大女生。我们正说得起劲,弟弟忽然拍门,说有个男的在楼道里要见我。那年头,男的要见你能有什么好事,更何况连弟弟都不认得。更糟的是,会让小咪她们见怪。

等我进了楼道,见站在楼梯口的竟是鹤君。虽然不由分说地绝交之后,我也后悔,但觉得这事怪心烦的,做得绝点,也许对双方都有好处。不料今天,他不请自到,我心里的气儿就不打一处来。

“告诉过你别来找我”,我的语气十分生硬。鹤君虽然站在楼梯下,但显得个子极高,脖颈细长,仍然是那张略带童稚的脸。他目光沉静,一字一句地对我说:“我是来向你道别的”。我没有作声,心想我们本来已经道了别,一脸毋庸置疑的神气。

鹤君转身走下楼梯,忽地又稳住脚步,回头深深地看了我一眼:“我要到很远的地方去”,说完大步走下楼梯。我从楼道的窗口望去,他高视阔步,没有回头。返回房间,跟小咪她们继续闲扯插队的事,却心不在焉。“要到很远的地方去?”

几个月又过去了。这天,派出所的员警突然登门,要我到局子里走一趟。我并不慌张,除了我爹是揪出的“黑帮”,除了我还没有积极下乡,我想不出自己还有什么罪行。

到了局子,老警先叫我在椅子上坐定,一个开始审问,另一个则记录口供。他俩先卖了些“关子”,想让我感觉案情严重。当年的局子常常是风声鹤唳,草木皆兵。加上不久前,有人在西单商场散发反动传单,接下来钓鱼台附近又发生了爆炸,一时间谣言四起,人心浮动。可这跟我有什么关系?因此,对员警的子虚乌有,我并没有大惊小怪,只以静制动,看他们的葫芦里到底卖什么药。

老警一见攻心战术不灵,就干脆摊出底牌,问我认不认识郝泉、老刘与鹤君。原来如此。郝泉是已经定性的“反动学生”;老刘只见过一面;鹤君曾在一起聊天,不外乎帝王将相,才子佳人。“我知道他们思想都不好,可每个人都得思想改造一辈子”,我这样敷衍着。

不料,老警脸一黑,拍案而起,厉声喝道:“不要包庇反革命分子!刘某秘密结社,妄图武装暴乱,推翻无产阶级专政!鹤君企图越境,叛国投敌!他们都是狗胆包天、罪该万死的阶级敌人!现在党和政府给你机会,你趁早老实交待,跟他们划清界限!”

我听了骇然,一股寒气“嗖”地从背后升起。当年照老刘和鹤君犯下的“罪行”,赶上“镇反”,够得上判处死刑。我心里阵阵翻腾,一下子全明白过来了:我太过分了,我不必对鹤君这般无礼!其实我是很顾念他的。不知怎得,又将我对鹤君不近人情的态度,跟他目前的铤而走险联系起来,连悔带痛,居然当着老警的面就扑簌扑簌地掉下泪来。

老警认为这是我恐惧与悔过的表现,同时也判断没有多少油水可捞,不多时,就草草地将我放人了事。出了局子,昏天黑地,我心里只有一个念头:哪怕鹤君判个无期徒刑,也千万别被枪毙!这世道早晚得变。

1978年的马雅

整整二十年以后,我由美回国处理一件私事,在北京泡了一年,烦透了。妹妹把从前的故人故事,一件件一桩桩拣起来,为我开心。那天,她下班回来说,在某次学术会议上,她见到鹤君的名字,是位资深的学者,有建树。不过,妹妹不能把那名字和我当初跟她描述的形象对上号。而我却知那是鹤君,并暗暗庆幸他终于平安。

章立凡(左2)返回浙江老家

回美后,一晃又是七八年。偶然想起鹤君,竟是近三十年前的往事,他已然过了玉树临风的年华。今天在这世上,如果仍有一个十七八岁,细高个儿,娃娃脸的男孩,那一定是鹤君的儿子了。我因以后一直无缘与鹤君相会,在我心目中,他便永远是那身材修长,昂首天外,而举止轻灵的少年,有如鹤在云中飞翔。

1995年

章立凡先生出版的专著

章立凡先生为马雅题签赠书

补记

再一次跟他见面,已经是1996年。岁月的风暴,在他身上好像没有留下一粒灰尘,而且还是鹤立鸡群。

就像第一次见面,我们似曾相识。这次见面,也像昨天才分手,不用多说话,就互相明白;即使说话,连用的词儿都一样。

那时候,我父母还在世,所以经常回国。这期间,通过他,我认识了炎黄春秋的徐庆全先生;他也托我,请我父亲为《章乃器文集》作了序。

章立凡为父亲章乃器选编的文集,序言由马雅父亲马洪先生撰写

后来,我不再经常回国了。一般,我们逢年过节,寄个卡,来互报平安。当然,真到有事相求的时候,也是直截了当的。

于是,当我写完《东张西望:古今中外的人物杂谈》之后,想让他给我刻一个戳子,才得知他脑梗两年多了,右手已经不得力了。

然而,当我的“美国失去中国的几个节点”刚刚发表,就发现他已经帮我推在“X”上了。

2024年9月,章立凡先生与马雅最后的微信联系。

我去微信向他道谢,同时问候身体,不料他竟直言:“不好,暂不回复”。于是,这个“暂”,便成为永远。

记得我曾征求过他对“鹤君”一文的意见:“写得这样直白,是不是让人有点不好意思?”他说:“没什么,就这样,这样写就挺好。”

章立凡先生微信头像:风雨读书人

章立凡先生给马雅的贺年卡

2025年6月7日