編者按:2005年,澳洲漢學家白杰明(Geremie R. Barmé)提出「後漢學」(New Sinology)概念,既以此回應1964年海外漢學家的關於「漢學 vs. 學科」辯論,也是其學術的核心,自從他更是自覺地從東歐/蘇聯異議視角,用一系列實踐來建構「後漢學」(New Sinology)。什麼是「後漢學」(New Sinology)?它對於當下的中國研究,以及當下世界有何意義?波士頓書評近日通過郵件採訪了白杰明教授。原文為英文,此為中文翻譯版。

1964年,在海外漢學界爆發了一場著名的關於中國研究爭論「漢學與學科之爭」(“Sinology vs. the Disciplines” )。這是在美國亞洲研究協會(Association for Asian Studies)年會及《亞洲研究期刊》(Journal of Asian Studies)上展開的一場學術辯論,聚焦於於中國研究是否應採用傳統漢學(Sinology)的整體方法,還是整合現代學科(如歷史和社會科學)的分析框架。

加州大學伯克利分校教授的約瑟夫·列文森(Joseph R. Levenson)反對傳統漢學,認為其以語言與文本中心的方法已不足以應對現代學科的需求,或處理當代中國的複雜性;史丹佛大學教授G·威廉·斯金納(G. William Skinner)甚至宣稱「漢學已死」,提倡一种主題導向的中國研究方法。相比之下,普林斯頓大學教授弗雷德里克·莫特(Frederick W. Mote)——一位在1940年代末於南京大學完成學位的學者——則捍衛漢學的完整性,強調其在涵蓋中國文明過去與現在的整體方面的獨特價值;哈佛大學教授本傑明·施瓦茨(Benjamin I. Schwartz)則對學科方法的新穎而狹隘的痴迷,倡導一種擁抱更廣泛人文關懷的漢學。自此,雖然「學科方法disciplines」主導了機構學術界,但關於「漢學Sinology」與「中國研究Chinese Studies」優劣的辯論從未完全平息。2005年,澳洲漢學家與歷史學家白杰明(Geremie R. Barmé)提出New Sinology (後漢學)的觀點,在一定程度上,在崛起中國語境下,回應了這場舊辯論,同時透過他半個世紀的學術工作建立了New Sinology(後漢學)的範式。

在國際漢學與中國研究領域,白杰明的漢學研究不僅獨樹一幟,而且常常被中國讀者視為最為理解中國的海外漢學家之一。他所倡導的「後漢學New Sinology」強調語言與文化生態的作用,採用橫跨歷史、藝術、政治和文化批判的跨學科方法,將學術研究與公共話語整合於中國研究之中。這種方法獲得了另一位著名漢學家、香港中文大學榮休教授及傑出文學翻譯家閔福德(John Minford),以及知識史學家黃樂嫣Gloria Davies的讚譽,認為其為漢學注入了新的活力,同時拓展了當代「China Studies」(中國研究)的範圍,成為連接古典與現代、傳統與當代的典範。白杰明後漢學研究的另一個顯著特點是,自1980年代以來,白杰明借鑒東歐和蘇聯異議知識分子的思想來分析和研究中國獨立知識分子與中國社會,這一方法深刻探索了現代與當代中國文化和政治的複雜性,揭示了中國知識分子在變化的威權環境下的掙扎與反抗。他還特別說明,他傾向於使用「蘇聯集團」(Soviet Bloc)或「東歐集團」(Eastern Bloc)這個術語。對於思想、行動主義和抵抗的方面來說,「東歐」(Eastern European)這個標籤雖然方便,卻實際上遮蔽了現實,並往往會扭曲那個時代的歷史,因為它未能涵蓋蘇聯的霸權文化(Soviet overculture)。他的這種強調似乎說明他不僅看重思想,也看重實踐,以及「後漢學New Sinology」所強調的多角度、綜合研究方法。

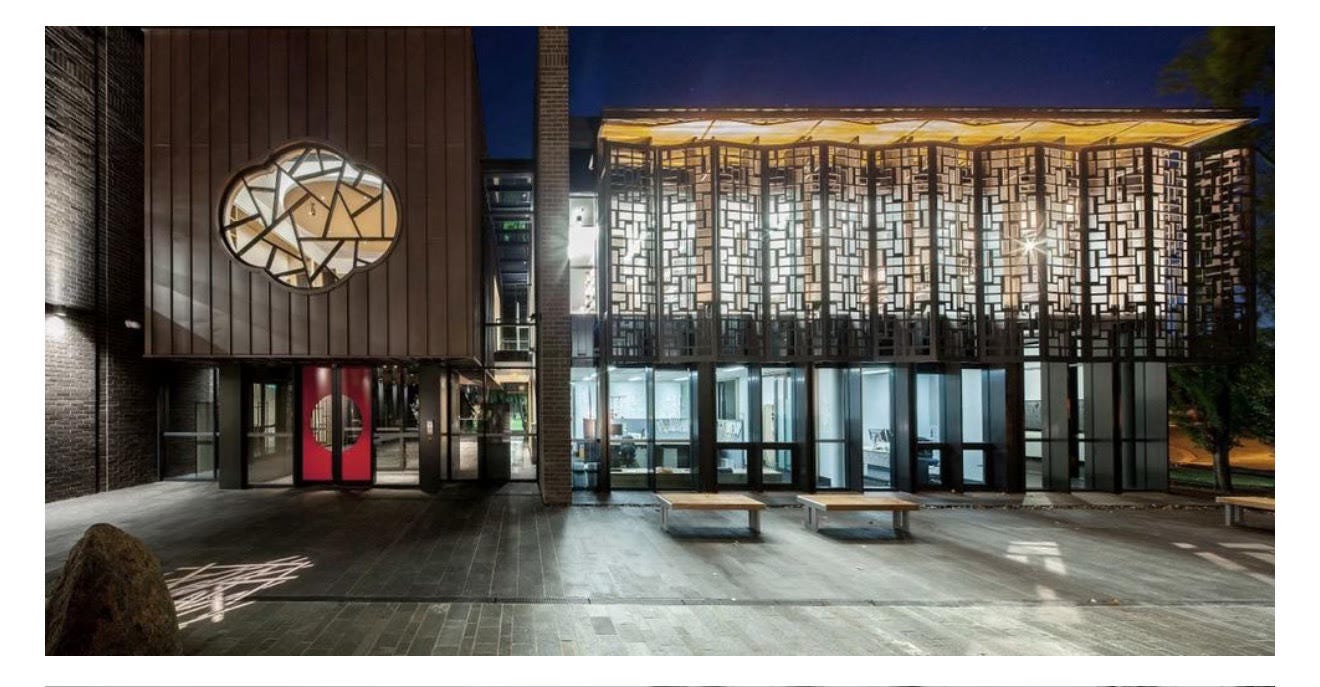

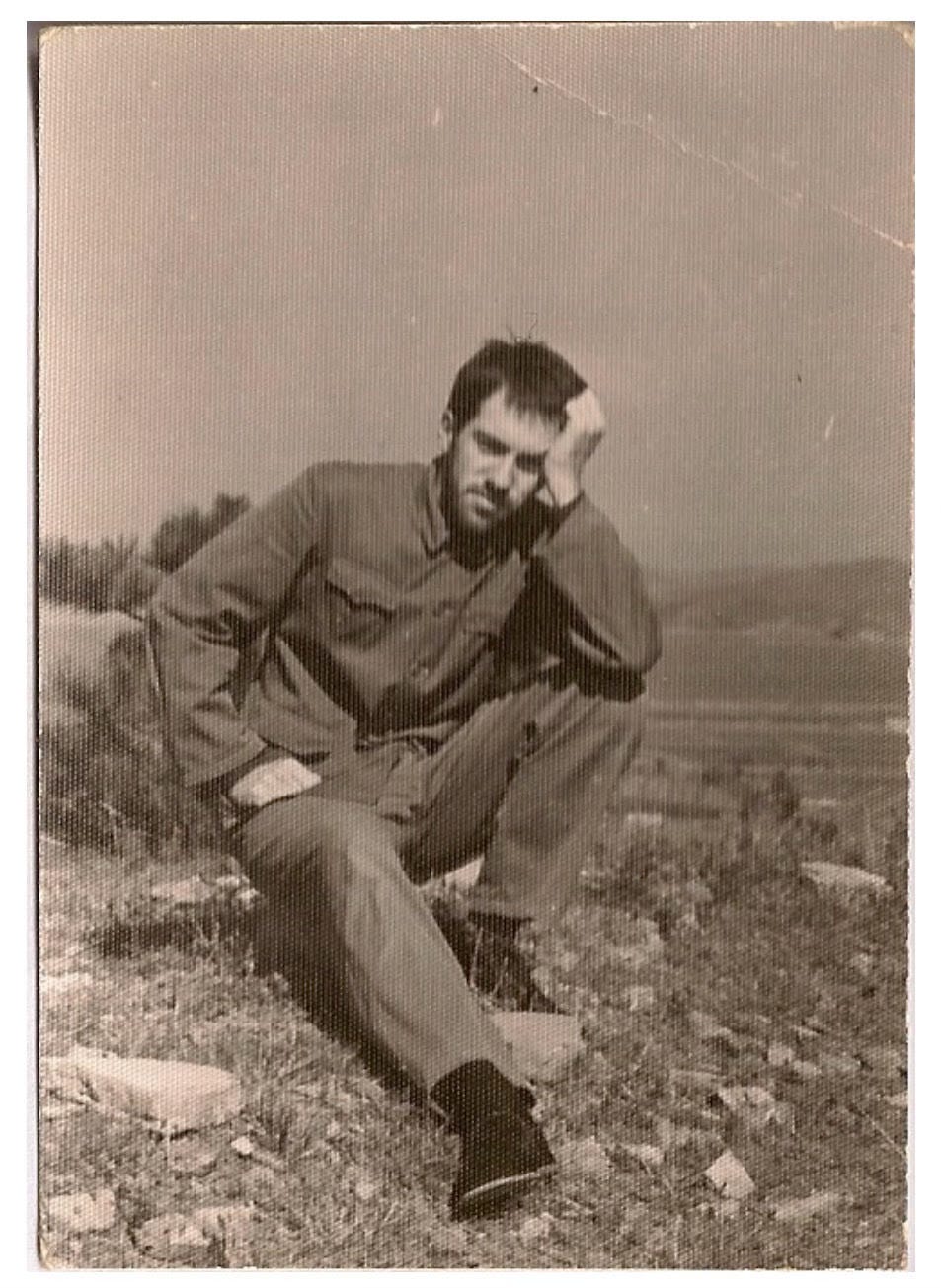

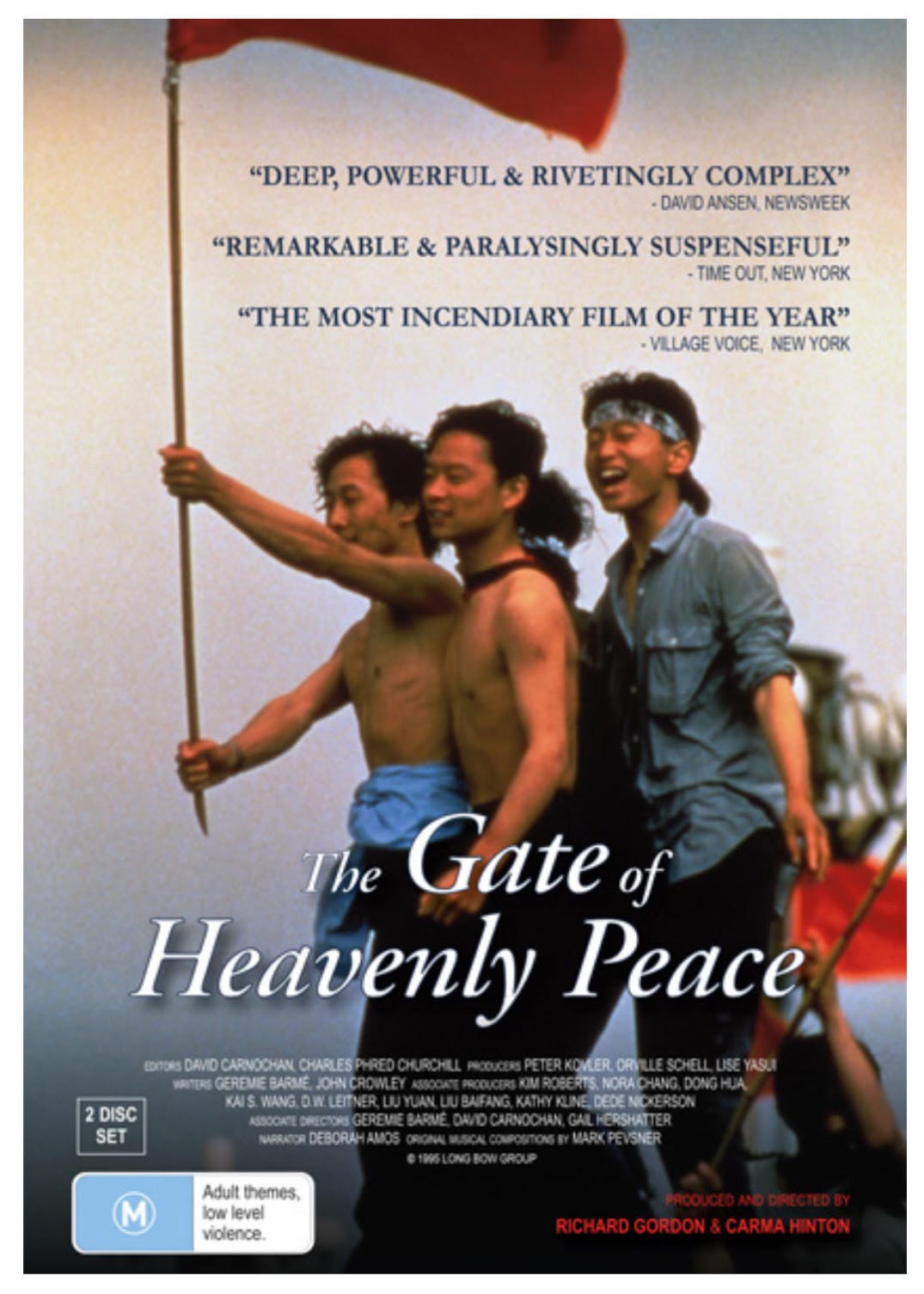

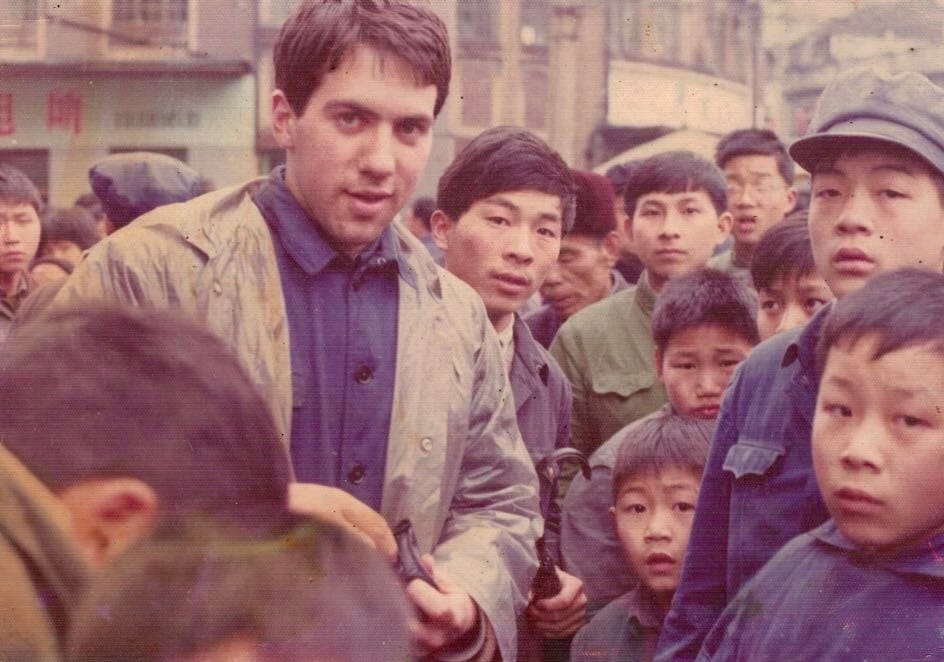

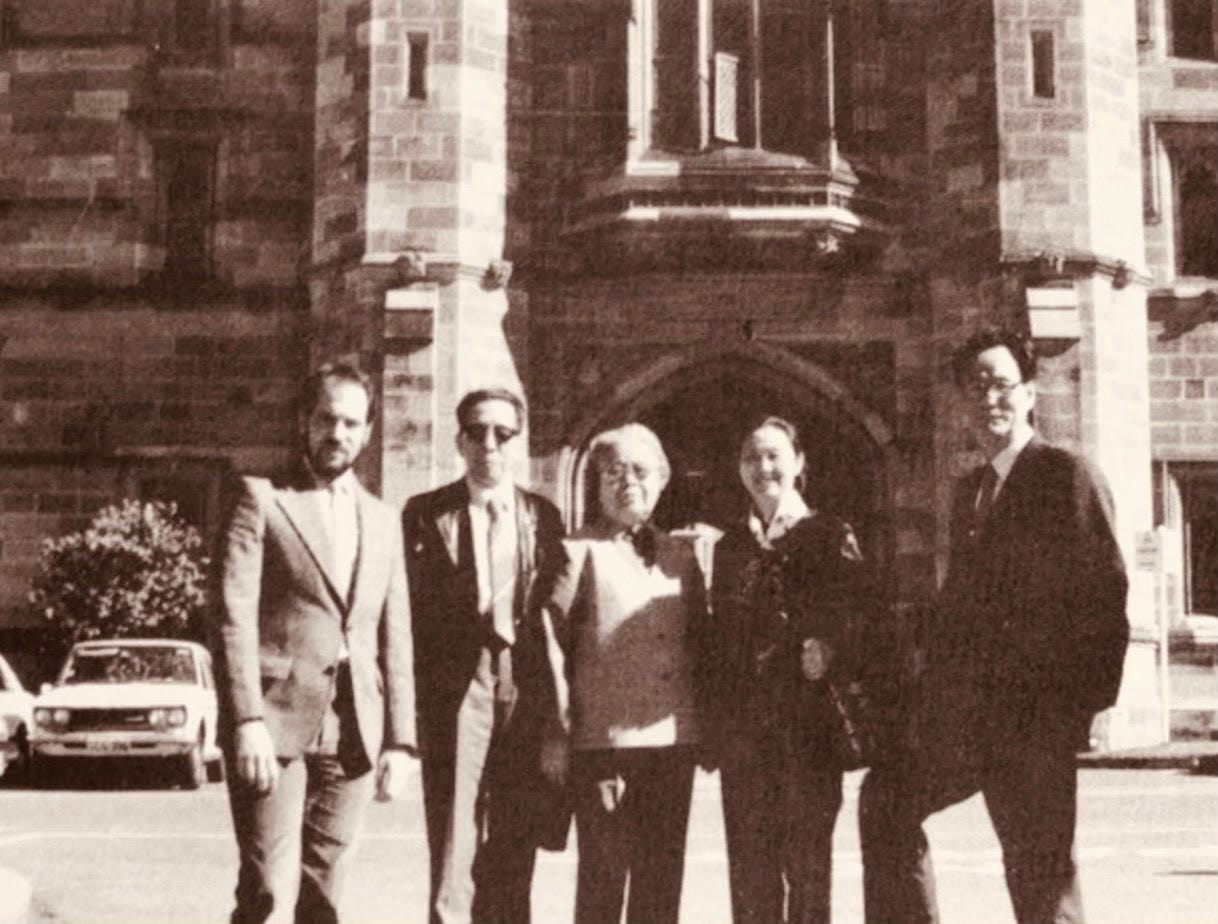

白杰明於1972年進入澳洲國立大學(The Australian National University, ANU),學習梵文、漢語(古典與現代)以及歷史,並於1974年首次以交換生身份前往中國,並在北京、上海的復旦大學及瀋陽的遼寧大學求學。從1977年至1980年代初,他在香港擔任編輯和翻譯,並開始用中文撰寫文章(持續至1991年)。1980年代初,他還在日本的大學學習。返回澳洲後,他在導師皮埃爾·里克曼斯( Pierre Ryckmans ,筆名Simon Leys)的指導下攻讀博士學位,期間繼續從事寫作和翻譯工作。1989年畢業後,他在澳洲國立大學獲得博士後研究員職位,最後成為該校全職教授、博士生導師、編輯及研究中心主任,一直工作到2015年提前退休。在此期間,他將澳洲的學術工作與波士頓的Long Bow Group的紀錄片製作相結合。他是紀錄片《天安門》(The Gate of Heavenly Peace 1995)的首席學術顧問和主要編劇,並擔任《八九點鐘的太陽》( Morning Sun, 2003)的聯合導演、製片人和編劇。他還參與了這兩部紀錄片的網站設計。2010年,在時任澳洲總理、中文流利的陸克文(Kevin Rudd)的支持下,白杰明創立了以後漢學(New Sinology)為理論基礎的多學科研究機構——澳洲中國世界研究中心( Australian Centre on China in the World)。這一想法源於2008年,當時在白杰明建議下,陸克文提出做中國“諍友”(see Contentious Friendship)。白杰明擔任澳洲中國世界研究中心主任直至2015年。他這樣描述了後漢學的發展計劃:

認識到中國進入一個新的全球化時代,既是蓬勃發展的經濟強國,又是世界舞台上潛在強大的文化存在,後漢學(New Sinology)提出了一種對中國思想、政治和人文世界的整體參與。我將新的(中國世界研究)中心的理念總結為一個學術事業,它『紮根於人文學科,擁抱社會科學,並與公共政策和公眾雙向互動grounded in the humanities, embraced the social sciences and engaged both with public policy and the public』。這句冗長的箴言通過與來自多所領先學術機構的學者團隊的合作得以實踐,他們開發研究課題、慷慨支持博士後研究員、為政府機構提供中國相關短期課程,並從2012年起推出博士課程。」(見 (SeeMisplaced Faith in the Social Sciences & the Abiding Lessons of New Sinology.)

最早,作為後漢學(New Sinology)項目的一部分,他創辦了線上期刊《中國遺典季刊( China Heritage Quarterly 2005–2012)。新的中心還見證了《The China Story 中國故事》(白杰明在2012–2016年擔任編輯),以及《China Heritage中國遺典》(2016年至今),這些都是網絡刊物。在ANU任職的那些年裡,白杰明還在1991年至2006年擔任《 East Asian History 東亞歷史》的編輯,並在2012年創辦了《The China Story Yearbook中國故事年鑒》系列,還是前三卷的主要編輯。((see Red Rising, Red Eclipse, Civilising China and Shared Destiny).

從1970年代至今,白杰明的學術生涯已經超過半個世紀,自始至終都有著兩個明顯的特征:一是後漢學的研究方法;二是內藏的蘇聯與東歐異議分子的視角。在他看來,即便是他的《藝術的流亡:豐子愷的一生(1898-1975)》(An Artistic Exile: a life of Feng Zikai(1898-1975),2002年出版)和《紫禁城》(The Forbidden City,2008年出版)也反映了他的這種治學方法。

什麼是「後漢學」?如何從東歐異議思想來看中國?波士頓書評通過郵件採訪了白杰明教授。

問:我曾問過你,為什麼將「New Sinology」翻譯為「後漢學」,而不是例如「新漢學」?這個「後」字有什麼特別意義?

答: 我選擇「後漢學」作為 New Sinology 的翻譯,有幾個原因。首先,漢學從明朝晚期歐洲傳教士與中國文人互動之時起,便是一個用來指代那套被視為在漢朝編纂而成、隨後用作知識、文化、政治思想的衡量標準,並特別從宋代起成為統治基礎的經典文本體系的術語。今天,大多數人,無論是中國人還是西方學者,都未能體會到這一淵源,尤其在英語世界,有一種傾向,將 漢學(Sinology)貶低為僅僅是無關緊要的冷僻知識和塵封的語言學。在現實中,從其起源起,「漢學Sinology」就是關於研究中國文人世界的核心文本、思想和文化。從一開始,它就是一種參與式學術形式,涉及將理解中國作為滲透甚至改變中國的計劃的一部分。在民國初期,這個明代用來指代傳統學問、藝術和治國術的舊詞彙被重新配置並重塑為國學「National Studies」。(參見: Sinology vs. the Disciplines, Then & Now)。

關於「漢學」在西方的命運,正如我剛剛提到的,讀者應當意識到,漢學的學術旨趣在歐洲、日本與美國及英語世界(即英美知識霸權和「工業知識生產」的領域)中,有著截然不同的看法。正如你在編者引言中所指出的,1964年發生了一場關於 Sinology and the Disciplines 的重要辯論,讀者或許可以參考一下。(see New Sinology in 1964 and 2022).

從一開始,後漢學(New Sinology)就面臨來自學術界和新聞界的批評。雖然在大多數情況下,這些批評更多地反映了批評者自身的知識狹隘和徹頭徹尾的無知,而非我提出的後漢學(New Sinology)的局限性(例如,參見我對一位美國著名調查記者的評論,《 The Good Caucasian of Sichuan & Kumbaya China》)。對於那些自認為真正「懂」中國和「中國人」的批評者來說,後漢學(New Sinology) 等同於晦澀、書卷氣和與現實脫節。

在我年輕的時候,我非常著迷於約瑟夫·列文森(Joseph Levenson)的智識和語言才華,他是1964年辯論中一位直言不諱的參與者;但我也對他將1949年後「毛澤東主義」的中國視為至多建構了一座「過去的博物館」的觀點深表可惜。然而,隨著我學習、閱讀和旅行經歷的增加,我逐漸轉向另一位偉大的思想史學家、也是1964年辯論中的另一位發言者本傑明·施瓦茨(Ben Schwartz)的觀點,他說:

“……關於Levenson的博物館隱喻(museum metaphor),人們會有些疑問。Levenson會欣然承認,博物館中的文物可以因其當下的審美價值而受到欣賞。在技術層面,人們可以為前人的技術成就感到自豪……。然而,在我看來,文化的非物質層面並不易用這個隱喻來處理。我認為,圖書館(library)可能是一個更恰當的隱喻。那些寫書的人往往熱切希望,將他們的書放入圖書館並不一定意味著他們的思想已死去。大量的書籍可能確實永遠無人問津,但沒人能保證它們會永遠沉默。”(見本傑明·I·施瓦茨(See Benjamin I. Schwartz, History and Culture in the Thought of Joseph Levenson, 1976).

我認為,自毛澤東去世以來,圖書館(library)的隱喻比博物館(museum)的隱喻更有助於理解中國世界的複雜重生、復興和重構,這一過程被共產主義者稱為“創造性的轉化”,或者自2023年以來,使用更為模糊的表達,如“魂脈 和 根脈”。總的來說,剔除空洞的黨派陳詞濫調後,這些表述中的一些與我提倡的後漢學(New Sinology)相呼應。

至於「後漢學」中「後」的使用,讓我解釋一下:首先,我使用「後漢學」來翻譯「New Sinology」,是為了致敬數世紀以來學者們努力理解中國複雜的文本、思想、統治方式、文化及社會現實的傳統,這是漢學及幾代漢學家們關注的核心。

其次,通過使用「後漢」(意為「後漢」),我強調我對21世紀中國的興趣,以及我所提倡的對漢語世界的平等態度,並將其與16世紀初第一批西方漢學家與強大的明帝國之間的關係相聯繫。「後漢」一詞既蘊含嚴肅的歷史維度,也帶有我個人對中國世界研究略為輕鬆的態度(人們在這方面有時過於一本正經!)。

此外,「後學」本身是一個常見的詞語,在學術前輩和導師面前,年輕學者用它來指代他們自己。這也呼應了漢代大師董仲舒,他被描述為:

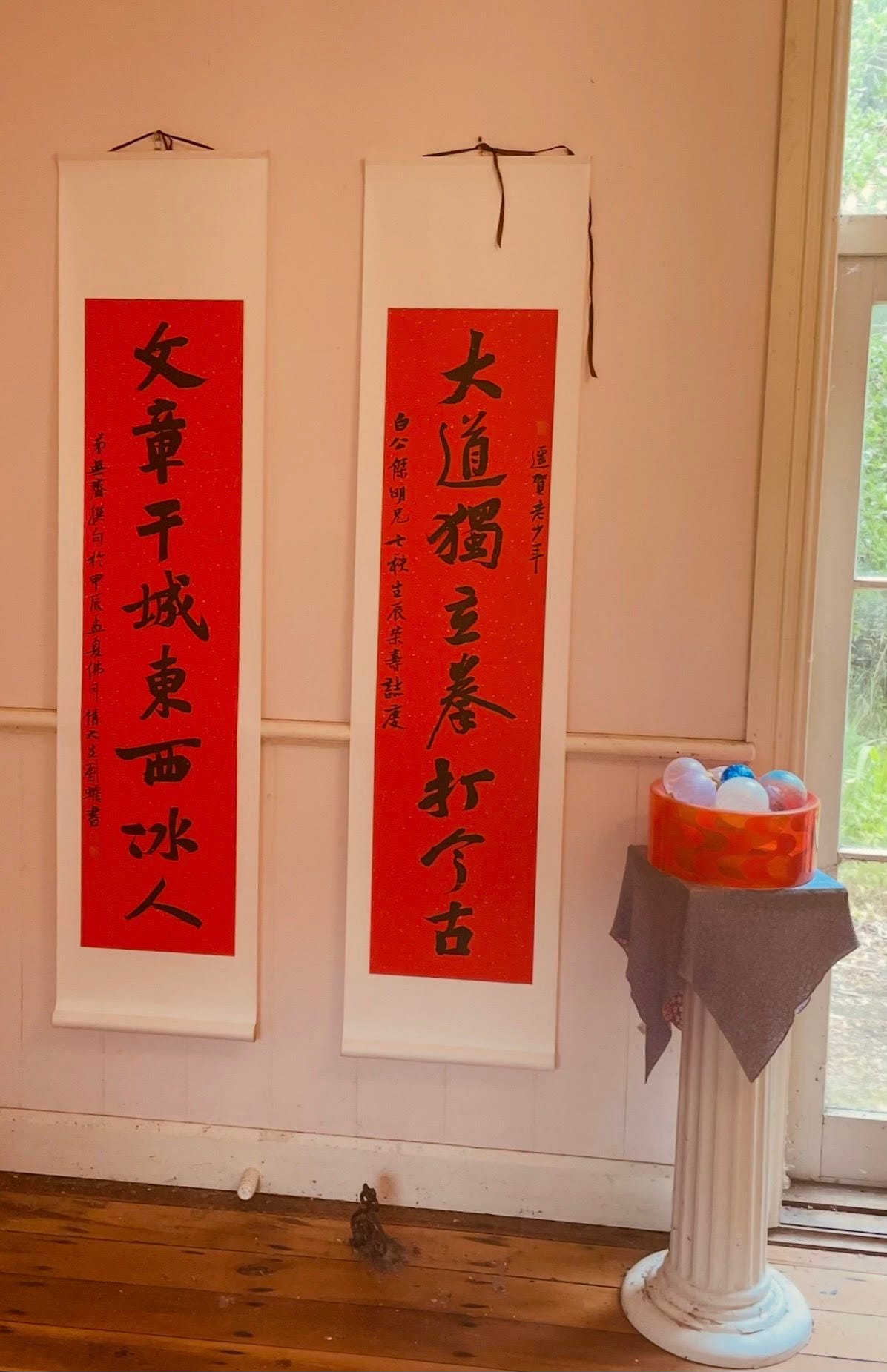

「仲舒遭漢承秦滅學之後,六經離析,下帷發憤,潛心大業,令後學者有所統壹,為羣儒首。」

關鍵在於「後學者有所統壹」。但我要強調,我並不提倡王朝時代或當前中國黨國體制下的國家儒學,而是剛好相反。

第三,使用「後」——「latter」、「later」或「post」——也帶有一點戲謔意味,暗指1990年代中國大陸學術界流行的「後學「post-studies」風潮,即受西方理論驅動、融合多種理論的學術風格,這在所謂「新左派」與「自由派」之間的表演性學術爭論中尤為盛行。這是我在1990年代末經常撰寫的主題。可以參看這個例子:The Revolution of Resistance).

我還要指出,2012年,北京的漢辦,即全球孔子學院網絡的總部,宣布了一項“新漢學計劃”(New Sinology Plan”)。在2012年11月於北京舉行的第三屆“漢語與當今世界”會議(Sinology and the World Today conference)上,青年漢學家論壇暨“新漢學國際研修計劃”推介會 身上,有一位發言人提到,前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)曾在2010年使用“新漢學”(New Sinology)一詞,儘管沒有證據顯示該發言人或其他與會者知道這個詞起源於2005年,或是知道它是我創立的澳洲中國世界研究中心(Australian Centre on China in the World)的基礎。後來,陸克文本人也莫名其妙地使用了 新漢學 (譯者註:白杰明的New Sinology的中文譯名應該是「後漢學」,區別中國官方的「新漢學」,雖然兩者英文都是New Sinology)一詞,似乎對其歷史一無所知。這令人極度失望。不過,我們不正生活在一個失望的時代嗎?

那麼,中國官方認可的「新漢學」(New Sinology)中的「新new」 到底是什麼?首先,任何鼓勵研究古典漢語和漢語文化的計劃都應受到正面看待,而且無疑,中國有許多很好的的學術研究。學生學習中文也極其方便。然而,從過去的經驗來看,北京很可能特別關注、支持和把關一種被他們用帶有傾向性的術語形容為“正確”(correct)、“客觀”(objective)和“科學”(scientific)的中國研究(China Studies)。熟悉中共話語和中共做法的人,很容易理解這種語言的的隱含意義,它阻礙了多元主義、健康辯論以及充滿活力的不同意見。

問:2005年,你發表《論後漢學》(On New Sinology),主張一種結合現代學科方法與傳統漢學訓練的學術途徑,以更全面地理解當代中國及其文化、歷史和智識傳統。 用「後漢學」(New Sinology)的方法和視角進行研究有什麼獨特之處?

答:「後漢學」(New Sinology)尤其推動了在中國大陸、香港及臺灣的經濟轉型與全球影響背景下,對中國及其活生生傳統的研究。在後毛澤東時代的數十年中,這個“中文世界”(Chinese world)經歷了一場文化和學術的繁榮,若非因共產黨的持續干預和審查,這在現代中國歷史上將是獨一無二的。

在1990年代,中國共產黨正式宣佈,在經歷數十年的激進社會、政治和經濟變革後,它現在要「告別革命」,並作為一個「負責任的執政黨」(或「全體人民的黨」),繼續追求經濟現代化和全球影響力,同時與中國的帝制和過去的歷史達成新的和解。在我所稱的這一「歷史和解」過程中,中國黨國重新定位自身,對中國過去擁有新的統治權,同時堅定地重申其對中國、中國文化、思想、歷史以及中國身份的性質和內容的唯一決定權。這一雄心勃勃的計劃是黨總書記江澤民於2000年提出的“三個代表重要思想”Important Thinking Regarding the Three Represents的重要內容。它成為胡錦濤首次提出的21世紀黨的「兩個一百年」時間表的基礎,也是習近平繼承並闡述的世界觀的基石。這位領導人在2012年上台,實際上也宣布了一場停戰,並努力實現毛劉時代(1949-1978)的激進主義與鄧江胡時代(1978-2012)之間的和解。

從1990年代起,隨著中國被世界舞台接納,商業、外交和學術交流和相互交織蓬勃發展。正是在這一背景下,我開始思考我自己大學的教育環境,以及澳洲中國研究(Chinese Studies)整體的情況。我們多年來的新自由主義「市場改革」已經轉變了高等教育。作为鬆散地基于市场原则的准商业企业,大學無疑對更多如今被稱為「客戶」的群體變得更易接近,但隨著入學機會擴大,「使用者付費債務」的負擔也隨之增加。 高等教育如今主要被視為職業生涯前的準備步驟,為未來有報酬的就業開辟道路。學術工作在研究資助系統的支持下蓬勃發展,本科生人數也急劇增加。然而,隨著當代中國以驚人的新方式擁抱過去,我感到,除了全球學界青睞的既定學科和新知識範式之外,對中國和中國世界(或者更準確地說,使用中文來為世界賦予意義的領域)的學生來說,提供一種更新的漢學訓練變得比以往任何時候都更為迫切,這種訓練既能讓他們適應該國喧鬧的現實生活,也能參與到其知識和文化活力中去。從1990年代起,我將此稱為「另類中國The Other Chinas」。我對此的關注進一步被以下事實所激發:即使經濟學家、人類學家、政治科學家、社會學家等「實地」工作的從業者人數激增,但對基礎語言課程的削減,尤其是文學/古典中文課程,以及本科人文學科課程削減,導致許多這些訓練有素且得到感慨資助的學科專家在中文方面,充其量只是半文盲或略通皮毛。許多人能夠熟練挖掘他們受學科限制的主題,儘管他們無法進行更接地氣、有意義且公平地與與他們所研究的社會進行互動(see Misplaced Faith in the Social Sciences & the Abiding Lessons of New Sinology)。當然,中國是一個有利可圖的「數據庫 Data point」,但這些數據不一定有獨特價值或意義。正如過去一樣,在全球化的牛市年代,「中國」太容易被簡化為歐美學術及其地方性關注的宏大敘事中的一個註腳(見我1999年的文章 Conflicting Caricatures.)。

弔詭的是,在現代大學學習的諸多要求中,至少讓一些學生能夠接受一些中國傳統方面的訓練——可以用傳統的表述「文史哲」(literary, historical, and philosophical tradition)來概括,似乎顯得尤為重要。這樣他們才能領會中國正在展開的巨大變革,或許甚至他們會追求中國備受推崇的「通識」(comprehensive knowledge)。(see Jao Tsung-I on 通 tōng — 饒宗頤與通人; and, China Watching in the Xi Jinping Era of Blindness and Deafness).

在提倡「後漢學」(New Sinology)時,我建議的是一種學術漢學形式,它結合了第一次冷戰期間發展起來的「中國研究」實踐的熟練掌握,以及二戰以來在全球學術機構中蓬勃發展的學術學科。「後漢學」平等地通過其官僚機構、意識形態、宣傳和文化與官方中國互動,同時也與那些充滿活力且往往散亂的他者性和可能性世界互動——這些地方位於中華人民共和國、香港、臺灣,或全球各地。

問:從中國遺典網刊上,似乎很容易發現「後漢學」(New Sinology)的一些特點,也很容易發現,「後漢學」的研究方法似乎貫穿您的學術生涯。是這樣的嗎?

答:關於我研究方法的持續相關性,早在習近平年代, 我就觀察到:

「習近平的中國對後漢學家而言是一份禮物,因為這位『全能主席( Chairman of Everything)』的世界要求認真研究當代中國的研究者熟悉基本的中國古典思想、歷史和文學,理解馬克思列寧主義思想的持久影響,以及毛澤東思想的辯證技巧。同樣,也需要理解新自由主義思想和議程在『具有中國特色的社會主義』偽裝下的運作。那些僅以狹隘學科方法研究中國的學者,或許能很好地服務於當前國際學術界對指標的迷戀,但他們可能無法提供對中國及其世界地位更深入且必要的洞察。」

中國的「天鵝絨監獄」如今是建構於一個資金充裕的文化與藝術界,其熟稔最新的國際潮流與技術成就;一個早已被馴服並靠官方慷慨資助而滿足的學術世界;一個自我審查的出版界(在不知疲倦的編輯與警覺讀者的協助下);一個喧鬧的線上領域,由全天候的警惕與自發的監視者所管束;以及一群文化創作者與線上影響者,無論中國人或外國人,皆已內化中國成熟的自我審查體制((see Less Velvet, More Prison)。即使在這「鐵屋子」中,也留有足夠的空間容許一絲越軌,即那些遊走在允許邊緣、看似「頑皮但不危險」的創作者。我所認識半世紀之久的陰-陽國家,正達到前所未有的效率與精緻高度,這令其他獨裁者豈不羨慕不已。

因為2025年是我首次倡導「後漢學」(New Sinology)的二十週年,今年的《中國遺典China Heritage》的特別焦點是慶祝這二十週年紀念。我希望將這次訪談納入今年出版的作品清單中。

回到習近平時代,我想補充一點,關於北京目前對“歷史虛無主義”(Historical Nihilism)的攻擊——即其自1978年鄧小平及其同志開始的、數十年來試圖破壞歷史事實和敘事真相的官方運動(參見我1993年的文章《 History for the Massesr》)。我認為,無論是中國人還是非中國人,凡是希望認真研究當代中國的人,都有責任效仿陳寅恪(Chen Yinque,1890-1969)所倡導的獨立精神和學術嚴謹。這體現在他1929年為王國維(Wang Guowei ,1877-1927)撰寫的墓誌銘,以及1953年在中國學術即將遭受毀滅性打擊前夕,他對毛澤東誘惑的原則性拒絕(關於中國現代學術史上的這些重要時刻,參見see The Two Scholars Who Haunt Tsinghua University; and, 1954 — China’s Dark Enlightenment, Hu Shih & the Nobility of Failure(《清華大學的兩個幽魂學者》以及《1954年——中國的黑暗啟蒙,胡適與失敗的崇高》)。

最近,我在《中國遺典》網刊紀念2025年9月勝利日時,我評論到:

“要在當今對中國及華語世界進行有意義的知識、學術或文化接觸,需要努力研究現代歷史,既要看到共產黨及其機構扭曲歷史的哈哈鏡中的樣子,也要欣賞世界各地獨立思考的學者、分析家和媒體評論者的觀點。接受黨國精心策劃並不斷監管的‘中國故事(The China Story)’無論是出於個人還是職業上的便利,都是自願成為謊言帝國的共謀者。”

我認為,「後漢學」方法是一種必要的防護措施,有助於我們防禦中國黨國及其話癆般的胡說八道的浮華、資金充裕、塞壬般的誘惑。

問:你的學術研究另一個重要特征便是蘇聯和東歐異議知識分子的視角。1970年代,中國人幾乎連哈維爾都沒有聽說過,你是怎麼注意到東歐作家的呢?

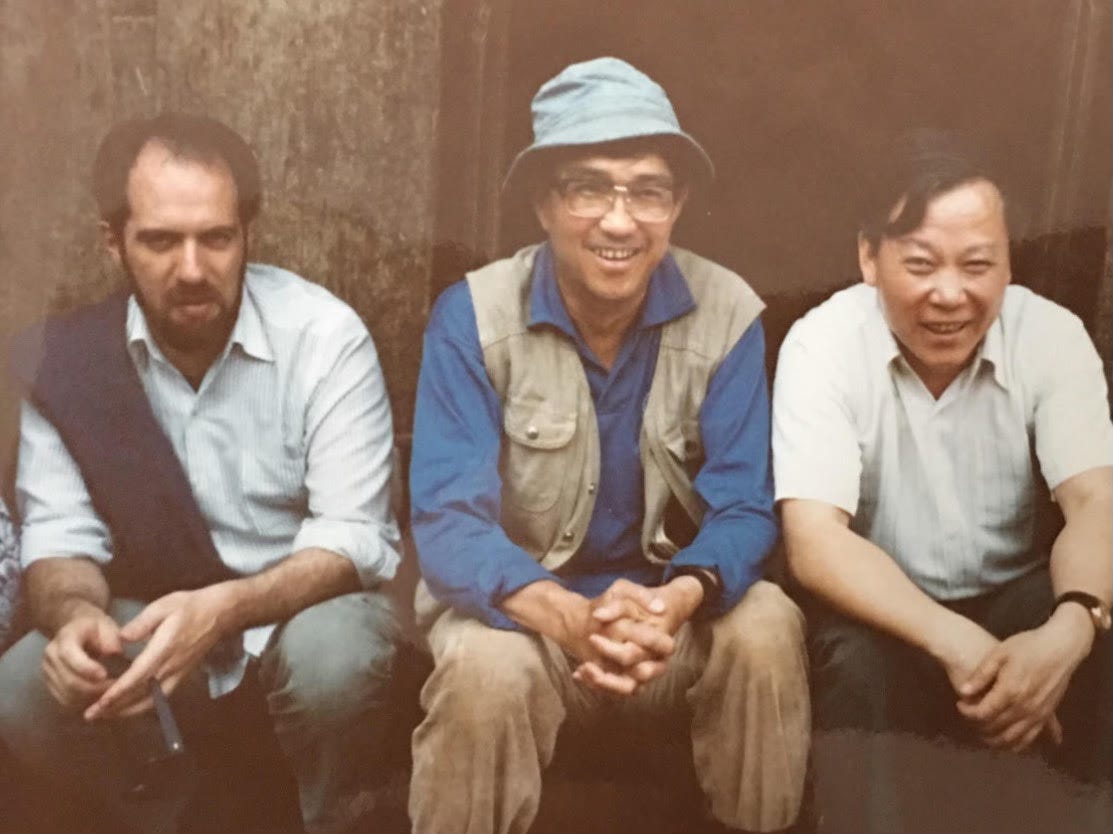

答:我對蘇聯和東歐作家的興趣可以追溯到1970年代,並於1975年開始認真關注他們。作為一名二十歲的學生,在晚期毛澤東主義大學,我先在上海,後在瀋陽,學習了一些斯大林時代(Stalin-era)的關鍵文化教條和蘇聯文學,並接觸到後斯大林時期“蘇聯修正主義者”(Soviet revisionists)的異端思想。在國際工人運動(International Workers’ Movement)的課程中,我們學習了共產國際(Comintern)和中國共產黨對蘇聯的九評(Nine Critiques)。我們的文學與藝術課程特別聚焦於1920年代以來的文化領域的“兩條路線鬥爭”(two-line struggle)。蘇聯和斯大林主義(Stalinism,通常放在更吸引人的“列寧主義”[Leninism]之下出現)在這場長達數十年的爭論中,是一個持續存在的特徵。忽視或忽略革命中國(即晚清以來的中國)的俄羅斯-蘇聯面向(Russo-Soviet aspect),充其量會讓人視野狹隘。(我還想指出,習近平和普京領導下的中俄友好關係,似乎在某種意義上又回到了原點。參見《 We Need to Talk About Totalitarianism, Again.》)1977年夏天,我開始在香港工作時,開始填補教育中的一些空白,同時試圖糾正一些謬誤。。蘇聯異議作家和東歐作家是我的重要指引,他們及其作品為我在這個英國殖民地——香港的同事、學者和一些年輕文化人物所熟知。當時,像克萊夫·詹姆斯(Clive James)和羅伯特·康奎斯特(Robert Conquest)這樣的作家對我影響至關重要,我香港的導師 Lee Yee 李怡、北京的朋友Gladys和楊憲益(Gladys and Yang Xianyi 楊憲益),以及劇作家、二流堂(Layabout Lodge 二流堂)的主人吳祖光(Wu Zuguang )也是如此。

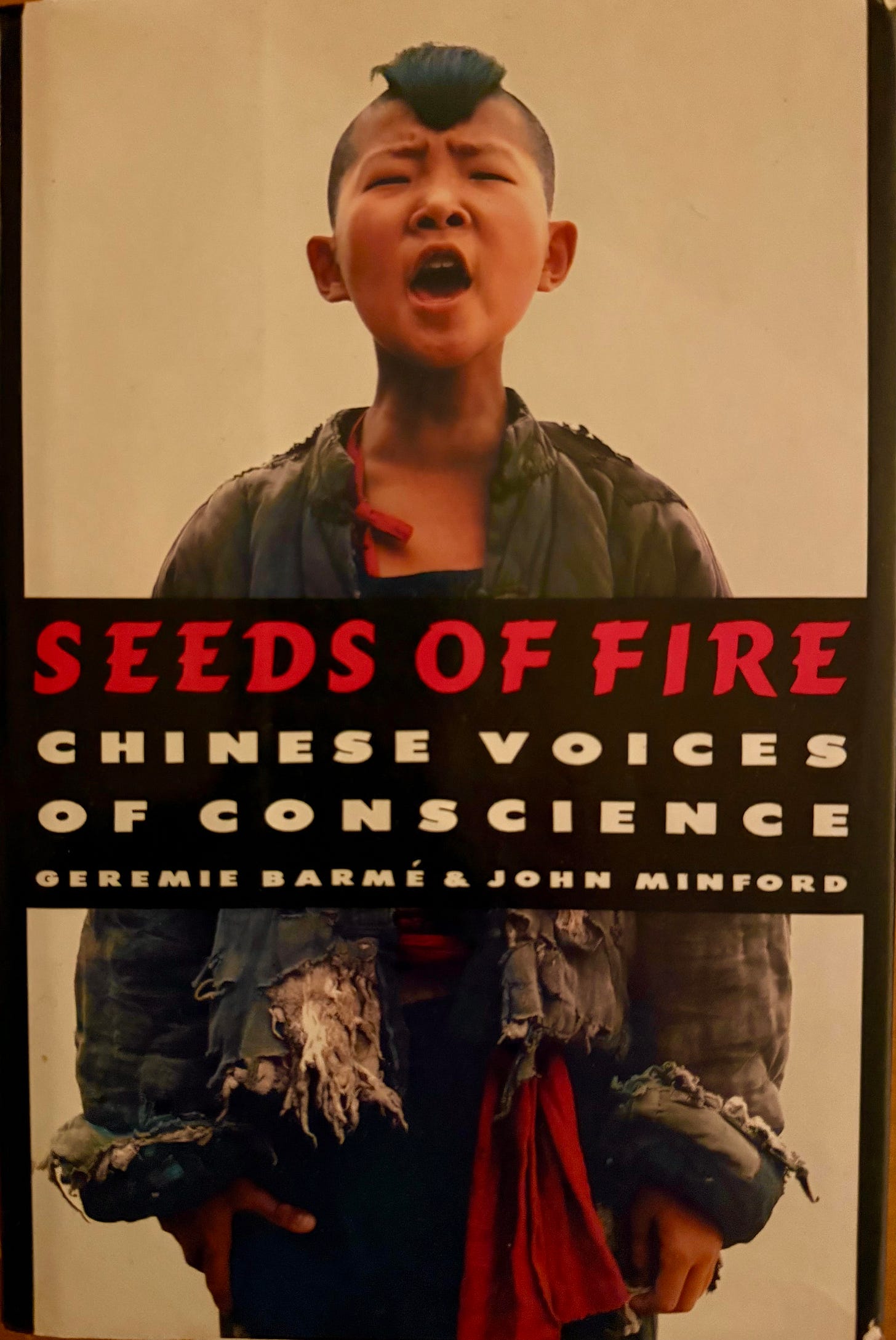

我向你提到過《火種:中國的良心之聲》( Seeds of Fire: Chinese voices of conscience,1986年;1988年),這本由我與約翰·閔福德(John Minford)編輯、獻給魯迅逝世五十週年的選集,深受蘇聯文化圈思想與作家,以及當時東歐異議知識分子( Eastern Bloc)的文化影響。《火種》實際上源自一個名為《山上之樹》(Trees on the Mountain)的項目,這個項目由約翰·閔福德發起,他當時擔任香港中文大學翻譯研究中心主任,以及翻譯期刊《譯叢》(Renditions)的編輯。在1980年代初,閔福德觀察到文學、思想和文化圈正在形成一個涵蓋香港、台灣、中國大陸及海外作家的「中華共同體」的潮流。1983年出版的《山上之樹》是首次通過翻譯讓這個世界「對話」的嘗試(見:《譯叢——通往中國文學與文化的門戶》 Renditions—A Gateway to Chinese Literature and Culture)。我們的工作也受到我對當時北京發起的「清除精神污染」(Spiritual Pollution Campaign)的看法的影響。在所有這些努力中,翻譯、編輯評論以及引入相互衝突的思想和意識形態爭論都至關重要。我們最關注的還是中國作家和思想家的相互衝突的聲音,試圖為我們的讀者提供一個更全面的,甚至是整體的時代視角。然而,我們始終記得四川作家孫靜軒(Sun Jingxuan)於1980年發表的詩《一個幽靈在中國大地遊蕩 “A Spectre Prowls Our Land” 》(A Spectre Prowls Our Land)中的深刻信息,其中詩句是:「他,那個幽靈就像一陣風,一縷青煙,自由自在地遊蕩在中國的土地上。」數十年後,在2017年,我在討論香港即將到來的厄運時,我還引用孫的這句。(see Cauldron 鼎, Hong Kong Apostasy系列介紹的導言).

《火種》之後,跟隨著一系列延續並拓展其論點的書籍。其中包括與 Linda Jaivin 共同編輯的《新鬼舊夢:中國的反叛之聲》( New Ghosts, Old Dreams: Chinese Rebel Voices, 紐約,1992年),以及《毛的影子:偉大領袖的死後崇拜》(Shades of Mao: The Posthumous Cult of the Great Leader Armonk, NY,1995年)。在我看來,1995年的紀錄片《天安門Gate of Heavenly Peace》也是這一體裁作品的一部分。該系列的下一卷是《赤字之中:當代中國文化 In the Red: on contemporary Chinese culture》(1999年),隨後在2003年推出了《八九點的太陽Morning Sun》,這是一部聚焦文化大革命歷史與文化的紀錄片,我們使用各種文化手法來構建其框架,回顧起來,這些手法本身頗具「後漢學」(new sinological)的風格。《八九點的太陽》在柏林國際電影節首映後不久,我便與Bruce Doar——一位學識淵博、智力範圍廣闊而深刻的學者——共同創辦了電子期刊《中國遺典季刊China Heritage Quarterly 》(原名《中國遺典通訊China Heritage Newsletter》)。然後,在2005年5月,我發布了我的「後漢學宣言New Sinology manifesto」。接下來的五年裡,《中國遺典季刊》成為其實踐的平台,從2007年至2012年,我出版了該期刊約二十期的專題。

問:我很吃驚你在八十年就已經開始用東歐思想來看中國了?

答:你不應該感到驚訝。東歐和蘇聯作家從1970年代末開始對我的工作產生了特別的影響,正如我在《赤字之中》(In the Red)引言中所寫:

在試圖討論這一[即中國的]變幻莫測的文化景觀時,我經常求助於中國少數但重要的「獨立」或「自由知識分子」的著作,以及(前)東歐集團和蘇聯作家與學者的作品,他們的洞見為終末社會主義的悖論提供了新穎的批判視角。米克洛斯·哈拉斯蒂(Miklós Haraszti)、亞歷山大·齊諾維也夫(Alexander Zinoviev)、諾曼·馬內亞(Norman Manea)、米哈伊爾·愛潑斯坦(Mikhail Epstein)、斯維特蘭娜·博伊姆(Svetlana Boym),以及南非小說家J·M·庫切(J. M. Coetzee)和南斯拉夫作家達尼洛·基什(Danilo Kiš),都在這裡佔有一席之地,因為我們討論的議題雖然特屬於改革中的中國,但也面對並困惑著更廣泛的人類。

我想補充一點,從1970年代晚期我開始與中國作家和思想家直接接觸以來,我經常發現他們的洞見雖然深刻,卻有些過度侷限於他們的特定境遇、歷史以及中國的條件。與此同時,那些在共和國時期受教育,並經歷過中國極端的「蘇聯轉向」(Soviet lurch)以及1950年代初思想改造運動的老一輩知識分子,卻不斷提醒我中國當代史的蘇聯維度。其中包括艾青(Ai Qing)和丁玲,這兩位延安時期的幹部,以及年輕些的著名文學人物劉賓雁和王蒙。正如許多其他人所指出的,「中國情意結」(China obsession)往往將即使是最聰明的分析者侷限在有時狹隘的中國特定議題範圍內。蘇聯和東歐異議作家拓寬了我對中國國家社會主義、毛澤東經驗以及革命中國獨特方面的理解範圍,所有這些都成為新漢學(New Sinology)的重要關注點。我倡導新漢學並非對「中國例外論」(Chinese exceptionalism)的認可。

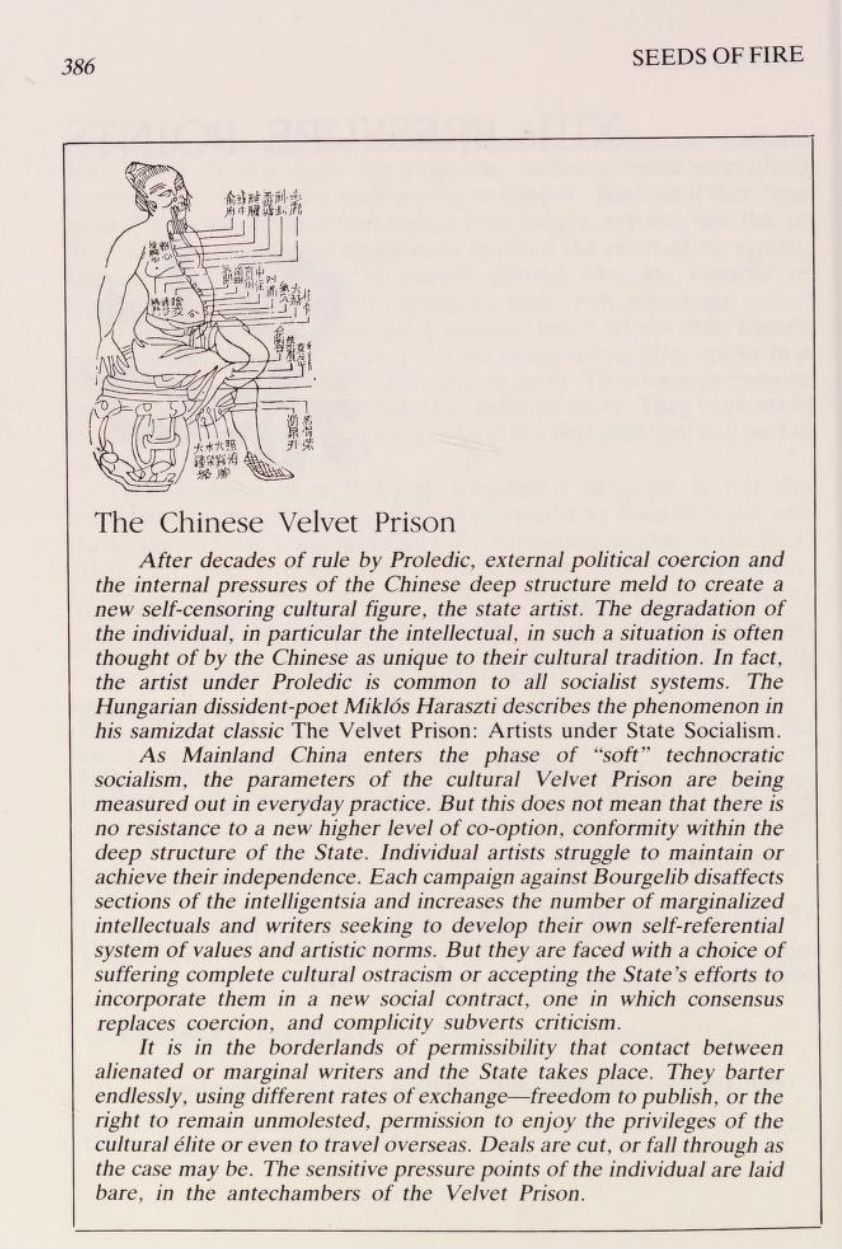

你會注意到,我1999年出版的《赤字之中In the Red》第一章「中國的天鵝絨監獄」(The Chinese Velvet Prison)借鑒了匈牙利異議人士米克洛斯·哈拉斯蒂(Miklós Haraszti)的思想。他首次出現在我的作品中是在1988年。當時,我們在《火種:中國的良心之聲》(Seeds of Fire: Chinese Voices of Conscience)的美國版(首版於1986年在香港出版,擴充的第二版於1988年由紐約出版社發行)中,提到了哈拉斯蒂的新書《天鵝絨監獄:國家社會主義下的藝術家》(The Velvet Prison)。我要指出,是我的導師皮埃爾·里克曼斯(Pierre Ryckmans,筆名Simon Leys),在1987年初向我介紹了哈拉斯蒂的著作,他在本科階段教我中文,後來是我的博士導師。(譯者註:關於Pierre Ryckmans (Simon Leys),更多介紹請參見:《一個正直的人One Decent Man》,這是白杰明撰寫的書評,發表於2018年6月28日的《紐約書評》(The New York Review of Books),評論Philippe Paquet的的Simon Leys傳記《Simon Leys: Navigator Between Worlds》。這篇文章回顧了比利時漢學家皮埃爾·里克曼斯(Pierre Ryckmans,筆名Simon Leys)的學術與人生歷程,聚焦於他對中國古典文化與毛澤東時代政治的犀利批判。在評論中,Barmé反思了自己作為Ryckmans學生經歷,回顧了他們在中國動盪的1970年代的通信,並強調Ryckmans如何利用漢學洞見揭露毛政權的威權本質。這篇評論不僅讚揚了Ryckmans的正直和學術貢獻,還強調了他對當代中國研究者的持久意義。]

我還應該補充說,早在1983年,閔福德就向我介紹了《禁錮的思想The Captive Mind》。這本由切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz)撰寫並於1953年出版的書,至今仍是研究社會主義國家威權主義下反抗與共謀的最深刻著作之一。閔福德的同事兼導師、香港中文大學的宋淇(Stephen Soong)於1956年出版了該書的中文譯本,名為《攻心記》(攻心是一個古代詞彙,相當於心理戰術)。大約在我於香港接觸到米沃什作品的同時,我剛好也在北京遇到了董樂山。董樂山是喬治·奧威爾(George Orwell)作品的傑出的大陸譯者,他也翻譯了其他作家的作品(參見《1984:西蒙·萊斯論喬治·奧威爾 Nineteen Eighty-Four — Simon Leys on George Orwell in 1984.)

以下是《火種》(Seeds of Fire)(1988年,第二版,美國出版)中關於米克洛斯·哈拉茲蒂(Miklós Haraszti)的一頁內容。我是在1987年讀完《天鵝絨革命(The Velvet Prison)》後不久,寫下了這篇簡短的編輯評論的:

請注意:在下面關於「中國絲絨監獄」(The Chinese Velvet Prison)的段落中,你會看到我們為《火種》創造的一些新詞,這些新詞模仿了安東尼·伯吉斯(Anthony Burgess)在小說《發條橙》(Clockwork Orange)中發明的「nadsat」語言風格,試圖反映共產黨語言的「奧威爾式」(Orwellian)怪誕感,或者我後來稱之為「新華文體」(“New China Newspeak” )的語言現象。本段落中出現了兩個我們創造的新詞:「無產專」(Proledic),是「無產階級專政」(the dictatorship of the proletariat)的縮寫;以及「資自」(Bourgelib),是「資產階級自由化」(bourgeois liberalisation)的縮減,這個詞在1980年代和1990年代初的中國具有特別險惡的含義。

問:我之前寫過一篇報道《哈維爾是如何傳入中國知識界並影響幾代知識分子的:劉康、羅永生、崔衛平訪談》,東歐作家的思想在中國傳播似乎是在1989年之後,但香港似乎更早,在1989年之前就有學者在傳播東歐作家的思想和作品。你那時似乎剛好在香港工作。

答:實際上,我首次寫到米克洛斯·哈拉斯蒂Miklós Haraszti是在1987年10月。這是我從1986年至1991年在香港月刊《九十年代The Nineties》上發表的一系列關於中國政治和文化的散文之一(我從1977年起在《七十年代月刊The Seventies Monthly》——《九十年代The Nineties》的前身——工作,在我先前提到的李怡的指導下)。在關於Haraszti的短文中,我談到了我稱之為中國的「軟禁文化」(culture under house arrest) (see 社會主義的“軟禁文化”:讀哈拉茨蒂的《畫地為牢》).這篇文章與另一篇聚焦於台灣朋友柏楊(Bo Yang)的文章為姊妹篇,柏楊因《醜陋的中國人》(The Ugly Chinaman)而聞名。文章還談及1986年大陸一個獨特的「多元主義」(pluralism)文化時刻。那個相對寧靜的時刻之後,上海的學生在1986年底為新聞自由抗議,隨後胡耀邦被清洗。事後證明,這一切都為1989年的悲劇埋下了伏筆(參見:《寬容殺與柏楊熱》。其餘文章,請參閱《China Heritage》檔案中的我的其他中文文章和書籍,包括對劉曉波的首次專訪,我在1986年底遇見國他、當時他是一位健談而令人愉悅的文化新銳。)

正如我先前所指出的,我在1977年離開中國後,在《七十年代 The Seventies》工作了幾年,在此我必須岔開話題,談談香港本身的意義。數十年來,「大陸盲病」(Mainland blindness)導致人們忽視了這個前英國殖民地,自1940年代至2020年衰落之前這個時期,作為中國的世界文化與知識樞紐的重要意義(見我的系列文章《香港叛教》“Hong Kong Apostasy”)。香港的作家、學者和翻譯家從1950年代起就對蘇聯及東歐國家(Eastern Bloc)的異議作家保持關注,如宋淇(Stephen Soong)翻譯米沃什(Miłosz)的作品就是一個例子。他們中間還有許多熱衷閱讀《邂逅》( Encounter)雜誌的讀者,這份創辦於1950年代初的雜誌,是記錄歐洲和俄羅斯異議作家活動與作品的重要刊物。儘管其聲譽因與美國中央情報局的文化自由大會(CIA’s Congress for Cultural Freedom)有關聯而受到影響,但它仍是一個不可或缺且極具可讀性的資料來源。我是在香港接觸到這份雜誌的。事實上,回想起來,或許正是我與左翼作家和獨立思想家的相遇,以及在香港的經歷——傳統與現代、廣東話與普通話、古典散文與現代創意的融合,全球視野、臺灣與大陸的交匯——真正孕育了「後漢學」(New Sinology)。當時有很多有趣的期刊,其中之一還有1974年創辦的《To-so 抖擻》。

中國知識分子和西方學者大多將香港視為一個過渡之地,一個研究大陸的資訊來源地,對於大陸學術界和作者來說,還是一個通過在香港期刊發表作品賺點快錢的地方。總的說來,他們往往忽視或是無視香港充滿活力的文化與知識生活。諷刺的是,大陸的作家和知識分子往往過於輕易地否定了香港——在寶貴的幾十年間中國唯一與世界能夠真正進行文化交流與對話的地方。希望學者們最終能把他們的注意力轉向香港的這一獨特角色:「中國流亡文化」、創新與發現的中心(我的一位朋友、思想史學家魏簡(Sebastian Veg)已經從事這類工作一段時間了)。在《赤字之中》(In the Red)中,我詳細描述了所謂的「港臺方舟」(Kong-Tai Ark),講述香港與台灣自1980年代起如何在商業、文化等諸多方面幫助大陸重新發現自我,為1990年代以來的文化繁榮奠定了基礎。

問:在《中國遺典》網刊上,我看到你寫了很多有關東歐思想與中國抵抗的文章。甚至我發現你在《反特朗普》系列中也用了米克洛什的思想。對於今天來說,東歐思想具有什現實麼意義?

答:在《中國遺典季刊》(《中國遺典》的前身)和《中國遺典》中,有很多涉及東歐、蘇聯及俄羅斯作家關於社會主義/威權主義及抵抗主題的文章,涉及的作家包括:安娜·阿赫瑪托娃(Anna Akhmatova)、娜傑日達·曼德爾施塔姆(Nadezhda Mandelstam)、亞歷山大·齊諾維也夫(Alexander Zinoviev)、切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz)、瓦茨拉夫·哈維爾(Václav Havel)、以賽亞·伯林(Isaiah Berlin)、萊謝克·科拉科夫斯基(Leszek Kołakowski)、德米特里·肖斯塔科維奇(Dmitri Shostakovich)、M·格森(Masha Gessen)、亞歷山大·杜金(Alexander Dugin),以及其他人。

在我看來,鄧江胡威權時代(1978-2012)的社會主義市場環境,以及其在強硬壓制與相對自由化之間的搖擺前進的道路,在某種程度上呼應了亞歷山大·杜布切克(Alexander Dubček)及其同僚所推行的「人道的社會主義」(socialism with a human face)。雖然捷克斯洛伐克共產黨(Communist Party of Czechoslovakia)的這個階段曇花一現,但從中成長出來的1970年代和80年代的反對派文化,包括哈維爾及其同輩人的文化,越來越與中國改革時代的發展產生共鳴。這就是為什麼我會在1980年代被像米克洛斯·哈拉斯蒂(Miklós Haraszti)這樣的作家所吸引。

在我稱之為“習近平的無奈帝國”(Empire of Tedium of Xi Jinping (2013年至今)時代,許多方面是中國體制內的一種復辟」(restoration),其更強硬的監控社會主義(surveillance socialism),讓我常常感到蘇聯時代的俄羅斯異議人士更像是試金石(見 We Need to Talk About Totalitarianism, Again)。在習近平統治下,東歐集團(Eastern Bloc)那溫和的異議很容易被一個沉迷於大規模文化表演、視公民社會為死敵,並執著追逐財富、權力與全球影響力的國家所圈禁或碾壓。在此,我要急切補充一點,在我看來,冷戰2.0實際上從1989年6月就開始了 (see Back When the Sino-US Cold War Began).

問:我注意到你也用東歐視角來審視當下的美國?

答:多年來,《中國遺典》(China Heritage)注意到現代中國與美國歷史之間一些令人不安的相似之處。我們以我稱之為「潑皮漢學」(Larrikin Sinology,澳洲俚語「larrikin」大致等同於中文「潑皮」)的精神——以不敬的心情審慎研究嚴肅主題——追求這種平行雙邊視角。在我的研究中,我運用了一些觀察中國 China Watching的傳統技巧來觀察美國。

我首次通過這種中美視角來審視是在2017年1月,特朗普就職總統前夕發表的《猴王東遊記》(A Monkey King’s Journey to the East)中。在其第一任期內,我評論了美國官方與中國官方如何扭曲現代歷史,以服務於它們相互交織的政治需求——比如《2020年華盛頓的五四扭曲》和《2020年北京的五四扭曲》(Mangling May Fourth 2020 in Washington and Mangling May Fourth 2020 in Beijing)——並觀察到:

「我們這些與這兩個國家密不可分、卻大多生活在這兩個比肩帝國邊緣的人,見證了長達數十年的『阿帕奇之舞』。」(編者按:阿帕奇之舞」(apache dance)是一個源自法國的術語,最初指20世紀初巴黎街頭流行的一種激烈而充滿戲劇性的雙人舞,模擬阿帕奇幫派(巴黎底層社會的犯罪團體)中男女之間的爭吵與肢體衝突,舞步誇張、粗野,常帶有暴力與激情元素。)

在2020年特朗普選舉失敗後,我推出了《幽魂與靈魂——中國與美國的片段、時刻與冥想,1861-2021》( Spectres & Souls — Vignettes, moments and meditations on China and America, 1861-2021)的項目。在這場為期一年的討論中,我指出在2021年中國與美國顯現的諸多幽魂與陰影,那些賦予活力的靈魂和高遠的啟發,都可以有益地置於從1861年起的160年歷史背景中加以審視。那一年11月,滿清王朝(統治中國兩個世紀)的辛酉政變(Xinyou Coup 辛酉政變)成功發動,開啟了一個短暫的快速改革時期,它的影響在許多方面延續至今,儘管近年來可能有所動搖。在1861年2月,太平洋彼岸,七個奴隸制州脫離了根據1787年憲法建立的聯邦,導致了一場持續四年的內戰。那場戰爭的成功結束拯救了聯邦,但隨後重建時代的失敗,對那個聯邦的狀態,以及美利堅合眾國整體,產生了深遠的影響。

就在唐納德·特朗普於2024年11月第二次贏得選舉之後,我推出了《反對特朗普——美國的無奈帝國》(Contra Trump — America’s Empire of Tedium)系列。在這個系列中,我將習近平的中國與特朗普的美國均稱為「無可奈何的江山」(empires of tedium)。換句話說,無論中國與美國各自擁有何等強大的力量,無論他們的強大如何重疊或是對抗,它們都處於一個歷史循環之中,最終可能會從中成長或是逃脫。然而,要實現積極變革的可能,需要面對過去長時間的無奈現實以及導致當下的糟糕情況,這是一項艱難而又無奈的工作。對過去六十年來關注中美社會政治變革的人而言,2020年代的倒退令人沮喪、困擾且晦暗,但並非完全出人意料。在這兩個國家中,各自「偉人」不可避免的面臨生物性衰亡,或許預示更光明的未來——也可能並非如此。

這就是為什麼最近我再次回顧米克洛斯·哈拉茲蒂(Miklós Haraszti)的思想。這次是在我的《反特朗普Contra Trump》系列中(見:The Lessons of Orbán’s Hungary for Trump’s America, according to Miklós Haraszti)。此外,美國學者傑森·斯坦利(Jason Stanley)和蒂莫西·斯奈德(Timothy Snyder),因其在法西斯主義和東歐研究方面的工作而聞名,也出現在《反特朗普》中。正如我在《反特朗普》系列的引言中所提到的:

鑑於特朗普的美國與習近平的中國之間令人不安的相似性,我甚至提出,現在是時候針對中美困境採取一種新的學術和新聞分析方法。我稱之為「什麼主義研究」(Whataboutism Studies),這是一種與「雙邊主義」(‘Both-Sidesism’,)略有不同的方法,它探討了「馬蹄鐵理論」(Horseshoe Theory)如何為這場雙邊阿帕奇之舞提供有益視角。該理論認為,極右(此處為「美國法西斯主義」)與極左(中國監控的國家社會主義)如馬蹄鐵的兩端一樣相互靠近。儘管中美討論中充斥虛假等同,但真正的等同值得關注,特別是在後疫情時代,當政治與經濟的朝聖者作為「新中國專家New China Experts」尋求影響力之時。(編者按:“馬蹄鐵理論”(Horseshoe Theory)是一個政治理論,提出極端的政治意識形態,例如極右翼和極左翼,雖然表面上對立,但在某些特徵、行為或目標上可能趨向相似,形成一個形似馬蹄鐵的結構——兩端看似遙遠,卻在某些方面靠攏。該理論由法國學者讓-皮埃爾·法耶(Jean-Pierre Faye)於1996年提出,常用來解釋極端主義如何在實踐中(如威權傾向、反對自由民主、壓制異議等)表現出類似特徵。例如,極右的民族主義和極左的集體主義可能都訴諸強勢控制或排斥異見。該理論在分析政治光譜時提供了一種視角,但也因過於簡化複雜政治立場而受到批評。)

問:你是在中國和美國之間找到了相似性?

答:1985年5月,丁玲(Ding Ling ) 訪問澳洲 的最後一晚,晚餐後,她挽著我的手臂走在墨爾本的小柯林斯街(Little Collins Street)上,這位八十一歲的作家——我於1978年首次遇見並 採訪 過她——告訴我,經驗教導她,你必須活得夠久,才能看到你的敵人被挫敗,以及事情循環往復。1955年因「反黨集團」而被清洗,直到1979年才平反,丁玲最近才得到滿足,看到她的老對頭周揚(Zhou Yang )——從延安時代起她就與之爭鬥——受到批評,而她作為堅定黨忠誠者的聲譽進一步得到肯定。

自2012年習近平上台,以及2015年唐納德·特朗普崛起以來,我經常想起老丁(丁玲)的话。在某種程度上,事情確實已循環往復。我發現一些證據,即在中國自稱「自由派」的知識分子中,許多人已轉向川普主義(Trumpism)。這些人中最喧鬧的一些人——那些年輕時是紅衛兵的,男的和女的都有——很多是我認識多年的熟人。在過去十年,他們在中國內外的社交媒體上的發言充滿惡毒之氣,去支持一位我先前比作毛澤東 ( Mao Zedong )的美國政客。正如他們毛主義(Maoist)時代的青年期一樣,特朗普的一些中國現代崇拜者們對現實有種惡毒的顛倒視野;他們陶醉於那種「缺乏同理心」,這是他們青年時代和中國極端過去的標誌。

9月15日,我的朋友張千帆,北京大學法學院憲法學教授,在《金融時報》(Financial Times)上發表了一篇關於美國槍枝文化和MAGA的著名支持者查理·柯克(Charlie Kirk)之死的 評論 ,柯克曾經著名地混淆了同理心概念。這篇文章引發了中國老紅衛兵川普主義者(Trumpists),及其美國同類的仇恨評論的爆炸。雖然師濤——一位前異議人士,因倡導民主而入獄——因出生太晚,未能成為紅衛兵,但他以過去的精神(指紅衛兵精神),向北京美國大使館舉報張教授,請求禁止這位學者未來進入美國。師濤的行為既反映了中國根深蒂固的告密文化,也與美國副總統J.D.萬斯的呼籲相呼應,萬斯 呼籲 「參與其中get involved」,通過揪出那些在柯克死後對其敬意不足的人,並「叫出他們,見鬼,叫他們的雇主[calling] them out, hell, call their employers」。

正如我在《反特朗普》系列中論述的,美國政府越來越與中國的社會主義消費監控國家(China’s socialist commodity surveillance state )同步——我在《赤字之中In the Red》中把改革派的中國描述為這樣一個政體,在其中同志們被鼓勵成為消費者,但永遠不被允許變成公民。「馬蹄鐵」(horseshoe)的兩端正越來越靠近彼此:以言獲罪(Word Crime),思想犯罪(CrimeThink),思想警察(ThinkPol),雙重思想(DoubleThink),歷史虛無主義(Historical Nihilism)——這些歐威爾式(Orwellian)怪誕的陣容,自一個多世紀前的十月革命以來就成為國家社會主義政權的標誌,並也特徵化習近平的統治——如今在特朗普的美國也茁壯成長。奇哉:這一切都被一群惡毒的前紅衛兵所歡呼,他們只是簡單地退化回了狂熱的青春期。(Mirabile dictu)。

1987年,西蒙·萊斯(Simon Leys)觀察到,東歐異議人士早已「繪製了一個我們將來註定要進入的嚴酷的新世界地形圖」。近半個世紀後,我們看到他的預見何其精準。

我非常感謝《波士頓書評》(Boston Review of Books)對我工作的濃厚興趣。謝謝。

附錄:

白杰明(Geremie R. Barmé)的作品聚焦於中國文化、政治與歷史轉型,融合東西方知識視角,深入分析中國現代化進程中的矛盾與異議。他的主要作品與項目包括:

a. 《劉曉波:懺悔、救贖與死亡》(Liu Xiaobo: Confession, Redemption and Death,1990年);

b. 《以史救今:戴晴的史學異議》(Using the Past to Save the Present:Dai Qing’s Historiographical Dissent,1991年);

c. 《大眾的歷史》(History for the Masses,1993年)。

白杰明(Geremie R. Barmé)的中文翻譯、講座、編輯卷和文集中的重要文章:

由于美国政治环境的变化,《中国民主季刊》资金来源变得不稳定。如果您认同季刊的价值,请打赏、支持。当然,您可以点击“稍后再说”,而直接阅读或下载。谢谢您,亲爱的读者。